コラム詳細

Column Details

コラムカテゴリ:消化器内科

膵疾患の早期発見と予防方法

公開:2025.02.27

更新:2025.03.11

閲覧数:3,090view

膵疾患

膵炎

– 膵臓ってどんな働きがあるのですか?

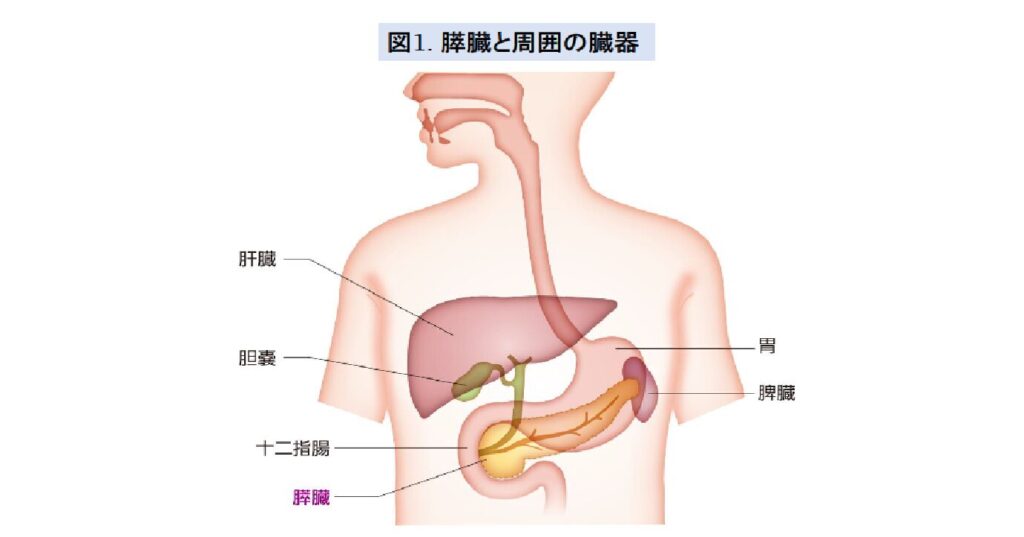

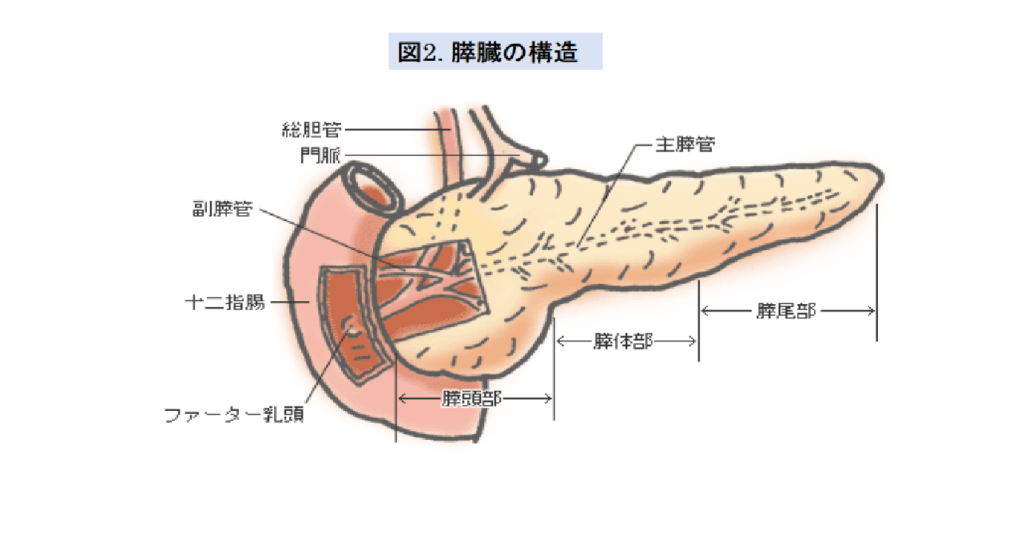

「膵臓とは胃の後方にある横長の臓器で(長さ約15cm、重さ約70~100gr)(図1)、膵頭部、膵体部、膵尾部に分かれます(図2)。膵臓は消化液である膵液を分泌(ぶんぴつ)する外分泌機能と、インスリンなどのホルモンを分泌する内分泌機能を持っており、膵液は膵管(導管)に、ホルモンは血液に流れ出ます」

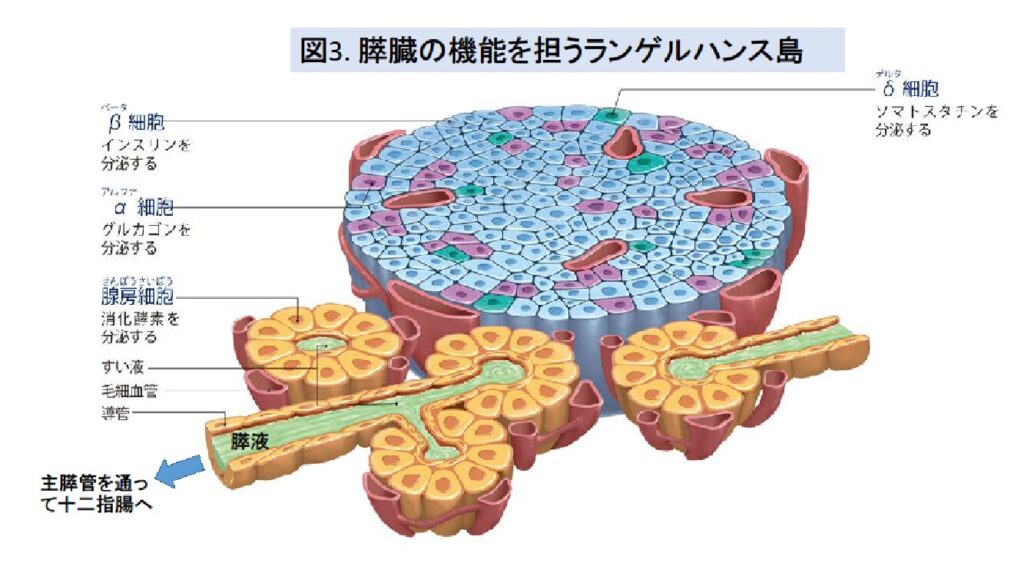

・膵液は腺房細胞で作られ(1日700~1200ml)、導管(膵管)を通して十二指腸へ送り出されます。その中に糖質を分解するアミラーゼ、蛋白質を分解するトリプシン、脂肪を分解するリパーゼなどの消化酵素(蛋白質)、核酸の分解酵素(ヌクレアーゼ)が含まれます。このような消化酵素を作って消化管に分泌することを外分泌機能と呼びます。

・一方、ランゲルハンス島(膵島)にあるα(アルファ)細胞、β(ベータ)細胞、δ(デルタ)細胞からは、それぞれグルカゴン、インスリン、ソマトスタチンと呼ばれるホルモンが血管内に分泌されます(図3)。グルカゴンは血糖を上げる作用を、インスリンは血糖を下げる作用を担います。ソマトスタチンはインスリンとグルカゴン両方の分泌を抑えたり、消化管の運動や吸収作用を抑制することで、栄養の急激な吸収と消費をコントロールします。このようにホルモンを作って血液中に放出することを内分泌機能と呼びます。

– 膵炎はどうして起こるのですか?

・膵臓の急性な炎症を急性膵炎と呼びますが、炎症は膵臓に隣接する臓器や肺などの離れた臓器にまで影響が及ぶことがあります。

・膵管の閉塞、十二指腸液の膵臓への逆流、過剰な膵外分泌刺激などが理由で、膵酵素の1つであるトリプシンが膵臓内で活性化され、その後順番に他の膵酵素が活性化されて膵臓自体を消化される(自己消化)状態が、急性膵炎です。原因としては多飲(約4割)、胆石(約2割)、男性ではアルコール、女性では胆石が原因になる場合が多いとされています。

・急性膵炎は自然に軽快することも多いですが、1~2割の方は重症例(重症急性膵炎)で、膵酵素や炎症性サイトカインの影響で全身性に炎症が起こり(全身性炎症反応症候群、SIRS)、膵臓だけでなく隣接する臓器や遠隔臓器にも炎症が波及し、循環不全、呼吸不全、腎不全などを生じます。 このような重症急性膵炎では致死率が15~20%ぐらいで、なかでも臓器不全を伴うと致死率は50%を超えるとされています。

・一方、慢性膵炎とは 慢性に炎症が持続することで膵臓の正常な細胞が壊れ、膵臓が線維(コラーゲン)に置き換わる病気です。原因としては、男性では飲酒が最も多く(約75%を占めます)、女性では原因不明の特発性が多いです。急性膵炎の中で3-15%は慢性膵炎に移行すると言われています。本邦での最近の調査では、2011年の1年間に慢性膵炎の治療を受けた患者さまは人口10万人あたり52.4人(全国で約6万7千人)にものぼり、1999年から12年の間で1.5倍以上に増えたことになります。

・最近、注目されている自己免疫性膵炎(AIP)とは、しばしば黄疸(顔や白目が黄色くなる)で発症し、時に膵臓に腫瘤を作る原因不明の膵炎です。血液検査で高γグロブリン血症、高IgG4 血症や自己抗体が指摘されること、ステロイド治療が有効なことなどから、自己免疫機序(身体の免疫力が自分の細胞や組織を攻撃すること)の関与が考えられます。今ではIgG4 関連疾患と呼ばれる様々な病気の集団の膵病変と考えられています。高齢男性に多いとされています。

– どんな症状がありますか?

・急性膵炎では、多くは急に上腹部痛が出現し、時に背部痛を伴います。加えて、悪心、嘔吐、熱発、食欲低下、頻脈などの症状があります。重症急性膵炎では意識障害やショック状態に陥ることがあります。

・慢性膵炎の初期では膵臓の機能は保たれており(代償期)、腹痛が主な症状です。膵液の通り道である膵管が細くなったり、膵管の中に膵石ができたりして、膵液の流れが悪くなり、腹痛が生じると考えられています。進行すると、膵臓の機能が悪くなり(移行期)、さらに進行すると(非代償期)、消化不良をともなう下痢や体重の減少が見られ、糖尿病が発症したり悪化したりします。

・自己免疫性膵炎(AIP)は慢性的な病気であまり症状は出ません。一般的に無症状なことが多く、腹痛はあっても軽度です。約半数の患者さんで閉塞性黄疸、1/3で軽度の腹痛があり、 背部痛や体重減少は約15%と報告されています。他に食欲不振、全身倦怠感、便通異常などもありますが、いずれも膵炎に限った症状ではありません。

・AIPでは膵臓以外の病変をしばしば合併するため(IgG4関連疾患)、それらによる症状も出ることがあります。例えば、半数以上の症例で合併する硬化性胆管炎による黄疸、硬化性涙腺・唾液腺炎による眼球や口腔内の乾燥感、また糖尿病による多飲多尿、倦怠感などです。

– どのように診断するのですか?

・急性膵炎は、①臨床症状(急激な上腹部痛と圧痛)、②血中や尿中の膵酵素(アミラーゼ)の上昇、③画像検査(超音波検査、CTまたはMRI)上の異常所見、以上の3項目のうち、2項目以上を満たし、他の膵疾患や、急性腹症(急激な腹痛)の原因となる病気(例えば、消化管穿孔、急性胆のう炎、腸閉そく、急性大動脈解離など)を除外できた場合に診断できます。

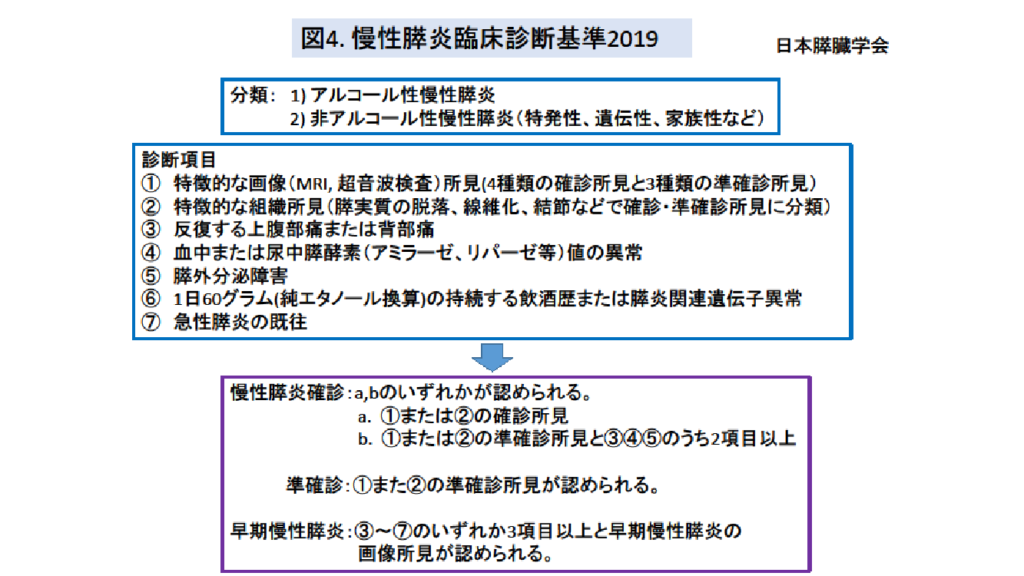

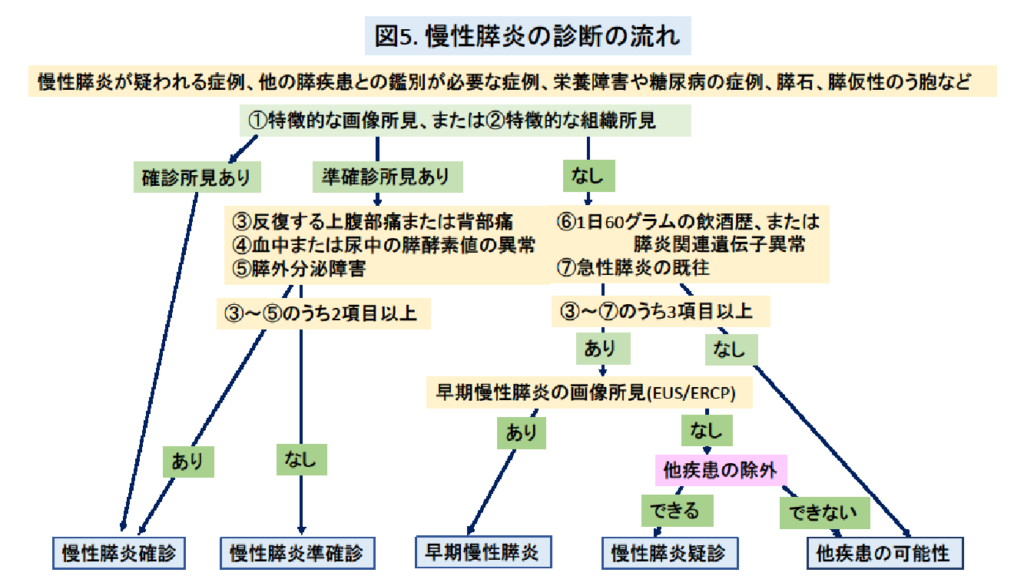

・一方、慢性膵炎は、日本膵臓学会の診断基準(2019年版)を用いて診断します(図4)。慢性膵炎に特徴的な画像所見や組織所見(膵臓の組織を顕微鏡で調べます)が認められるかどうか、それら所見が確診的な所見か、あるいは準確診的な所見か、さらに慢性膵炎を疑う臨床所見があるかどうか、さらには新しい疾患概念である早期慢性膵炎の画像所見があるかどうか、などによって図5の診断の流れに沿って最終的に診断名が決まります。

・慢性膵炎には様々な合併症があります。例えば、全身性合併症としては栄養障害や膵性糖尿病、膵臓局所の合併症としては、膵石、膵臓の仮性のう胞、胆道の狭窄などが挙げられます。このような臨床所見から慢性膵炎を疑い、精査する場合も少なくありません。

-どのように治療するのですか?

・急性膵炎と診断されたら、直ちに入院し、絶食、輸液、鎮痛の処置を行いつつ、急性膵炎重症度判定基準に基づき重症度を判定します。

・軽症ならば絶食・絶飲の上で重症化しないかを注意深く観察し、臨床症状や炎症所見が軽快したら、経口での摂取を開始します。一方、重症と判定されたら、呼吸機能や循環器機能を厳重にモニターすることが必須であり、血管造影、内視鏡治療、緊急手術を行うことが可能な施設へ患者さまを移し、十分な初期輸液、抗菌剤投与、経腸栄養を開始し、必要に応じて人工呼吸療法、持続血液ろ過透析などの集中治療を行います。

・慢性膵炎の治療の基本は、原因を踏まえて臨床経過の中で出現する臨床症状とその重症度、活動性に応じた治療です。例えば、代償期では腹痛のコントロールと急性増悪(急に病気が悪くなること)の予防に重点を置きます。一方、非代償期になると消化吸収障害や糖尿病に対する治療が必要になってきます。即ち、膵臓の外分泌機能(膵液による消化機能)や内分泌機能(インスリン分泌による血糖のコントロール)に適切な補充療法が治療のメインとなります。さらに生活習慣の改善として、断酒、禁酒の指示、病期に応じた栄養指導も治療の一環として重要です。

・自己免疫性膵炎の標準的な治療はステロイド治療ですが、原則としては症状のある患者さんを対象にします。有効率は98-99%と極めて高いですが、20~30%は再燃するため、症状が一旦落ち着いても、再燃防止のために少量ステロイド療法を1~3年間継続して行うことが多いです。

IPMN

– IPMNって何ですか?

・近年になり、膵嚢胞性腫瘍と診断される機会は増加傾向にあります。全人口の約2~3%の人が、膵嚢胞性疾患を持っているという報告もあり、決してまれな病気ではありません。

・粘液産生の有り無しで、粘液産生を伴う膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN, Intraductal papillary mucinous neoplasm)、粘液性嚢胞性腫瘍(MCN, mucinous cystic neoplasm)と、粘液産生を伴わない漿液性(さらさらした液体がたまる)嚢胞性腫瘍(SCN)などに大別できます。これらの中で最近注目されているのがIPMNです。

・IPMNは膵管(膵液の通り道)内に乳頭状(ポリープの様な形)に増殖する腫瘍で、粘液を多量に産生することで膵管が詰まり拡張して嚢胞状(ブドウの房)になっています。

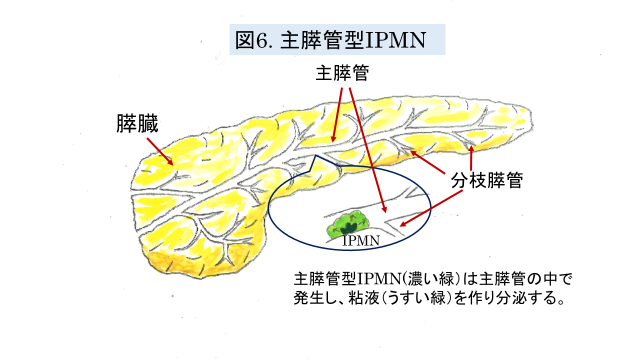

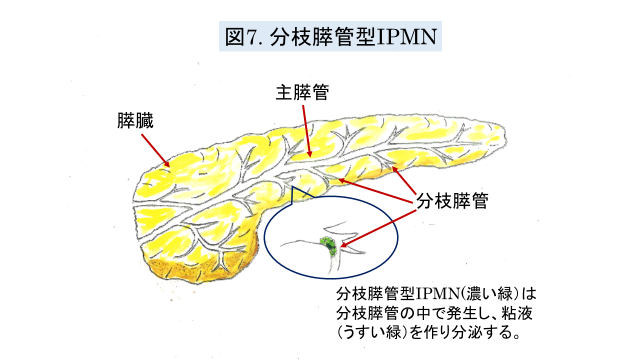

・膵管を川に例えると、河口(十二指腸の奥にあるファーター乳頭)につながる本流に相当する主膵管と、膵臓の実質から本流に注ぎ込んでくる支流に相当する分枝膵管に区別されます。IPMNはこのように主膵管型(図6)、分枝膵管型(図7)に分類され、両方が合わさると混合型と呼ばれます。分枝膵管型が最も多く、IPMN全体の7〜8割程度を占めます。

・若年・中年女性の膵体尾部に好発する粘液性嚢胞性腫瘍(MCN)も、粘液貯留がある嚢胞性疾患ですが、こちらは原則的に主膵管との交通がないことが特徴です。但し、2割ぐらいの症例で交通があったとの報告もあります。

– どんな症状が出ますか?

「大半は無症状ですが、腹痛、背部痛が出ることがあります。また粘液によって主膵管が詰まる急性膵炎を合併することがあります。膵炎の症状がないか、軽度のままで放置されていると、膵臓の機能が低下して糖尿病を併発することがあります。ただ、半数以上の症例では、このような合併症はありません。

– 見つかったらどうしたらいいですか?

・IPMNは良性の腺腫(できもの)から悪性の浸潤癌に徐々に発育進展していく場合があります。従って、定期的に腹部超音波検査、MRI検査(MRCP)を受けてください。EUS (超音波内視鏡検査)やERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)検査などが必要な場合もあります。仮に悪性が疑わしい場合、進行癌になる前に治療することが大事です。

・右図(図8)はMRCPで描出された分枝膵管型IPMNで、黄矢印のようにブドウの房状に見えます。

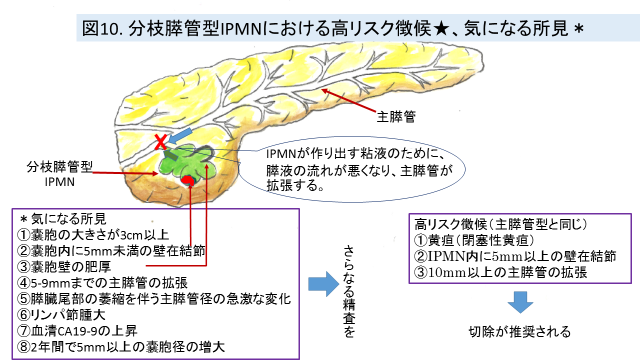

・主膵管型であれ分枝膵管型であれ、高リスク徴候(high risk stigmata)としては、①病変による黄疸(閉塞性黄疸)、②嚢胞内に5mm以上の壁在結節(隆起性の病変)の存在、③10mm以上の主膵管の拡張が挙げられ(図9)、このような所見があれば切除することが推奨されます。

・主膵管型IPMNは、悪性(=癌)の頻度が高いため注意が必要です。とくに、主膵管の太さが10mm以上の場合は全例で外科手術が勧められています。

・一方、分枝膵管型の気になる所見(worrisome features)としては、①嚢胞径が3cm以上、②嚢胞内に5mm未満の壁在結節、③肥厚した嚢胞壁、④5-9mmまでの主膵管の拡張、⑤膵臓の尾部の萎縮を伴う主膵管径の急激な変化、⑥リンパ節の腫脹、⑦血清CA19-9の上昇、⑧2年間で5mm以上の嚢胞径の増大、が挙げられ(図10)、これらの所見があれば悪性を疑い、さらなる精査としてEUS(超音波内視鏡)などが必要となってきます。

・分枝膵管型IPMNからの膵癌の発生には2つのパターンがあります。その1つはIPMNが徐々に大きくなって最終的に膵癌が発生するパターン(IPMN由来浸潤癌)、もう1つはIPMNが小さいままで変わらないのに、突然普通の膵癌が出てくるパターンです(IPMN併存膵癌)。発生頻度は浸潤癌では年率2.2~3.0%, 併存癌では年率0.7~1.1%と言われています。(膵癌診療ガイドライン2022)

・一方、50歳以上の方が突然膵癌になる確率は年率0.05%程度といわれていますので、それと比べると、分枝膵管型IPMNからの膵癌の発生頻度は10倍以上高いということになります。上述の気になる所見(worrisome features)が認められる場合は、精査を受け、悪性化を疑う場合は早くに治療を受けることが大事です。

– 治療法はありますか?

・IPMNの治療の基本は病変の完全切除です。明らかに進行癌になってしまった場合の治療法は通常の膵癌と同じですから、③膵癌の項をご参照ください。最近では膵臓に対する腹腔鏡下手術のほとんどが保険適用となりました。

膵癌

– 膵癌はどうしてできるのですか?

・膵癌とは膵臓から発生した悪性の腫瘍のことを言いますが、一般には(浸潤性)膵管癌(IDCs、同義語PDAC)のことで、膵臓にできる腫瘍の約80-90%を占めます。

・膵管癌は、径が5mm未満の小さな膵管にできたPanIN(膵上皮内腫瘍性病変)と呼ばれる前癌病変から発生し、IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)由来の膵癌とは区別します。

・前癌病変であるPanINの段階ですでにK-rasと呼ばれる癌遺伝子(発癌を促進する遺伝子)に異常が見られます。その後、いくつかの癌抑制遺伝子 (発癌を抑制する遺伝子)の異常が段階的に蓄積することで、膵管癌が発生します。

・2020年の国立がん研究センターの集計では、男女合わせると、肺癌、大腸癌、胃癌についで死因の第4位で、年間3.7万人の方が亡くなっています。我が国の膵癌は近年増加傾向にあり、死亡数はこの30年で8倍以上に増加しています。予後の悪い癌種の1つです。

・60歳代の方に多く、やや男性に多く発症します。喫煙、大量飲酒、膵癌の家族歴、糖尿病、慢性膵炎などとの関連が指摘されています。

– どんな症状が出るのですか?

・通常、膵管癌が進行してくると、上腹部痛、体重減少、黄疸(顔色や白目が黄色くなる)等の症状がでてきます。

・上腹部痛は最も多く見られる症状です。食事とは無関係に背中の痛みが出ることもあります。また膵臓の周囲にはたくさんの神経が分布しているため、膵癌が浸潤(広がること)すると神経を侵しやすく、そのため痛みも強くなります。

・体重減少は特徴的な症状で、その結果、悪液質(栄養不良のため、やせて衰弱した状態)に陥ります。膵臓の消化酵素の分泌低下、食欲減退などがその原因です。

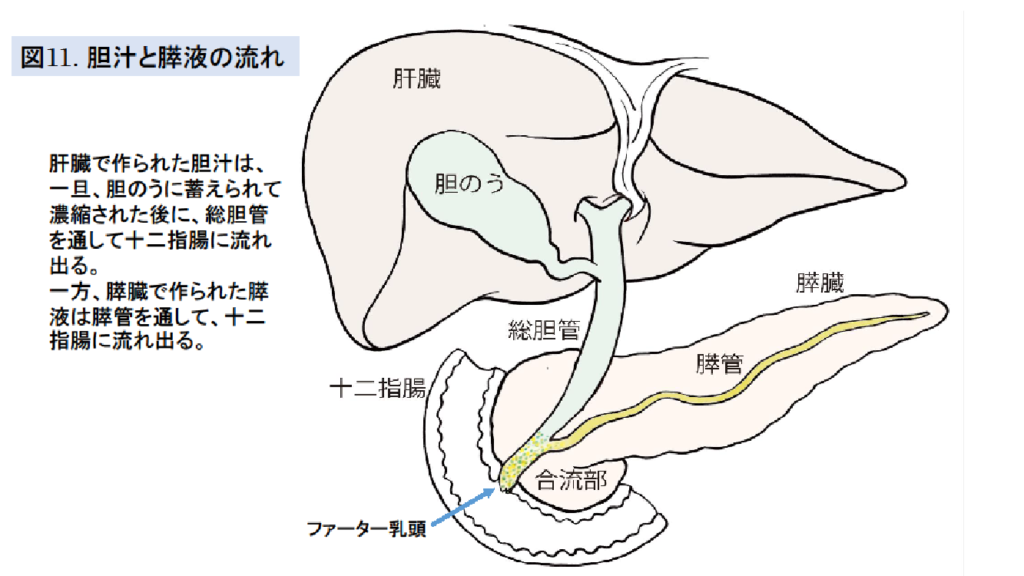

・肝臓は胆汁や体内の老廃物を、総胆管を通して十二指腸に排出します(図11)。膵癌が大きくなり総胆管がつまると、この排出機能が働かなくなり、胆汁中にあるビリルビン(赤血球の老廃物)が体内にたまり、黄疸がおこります(閉塞性黄疸と呼ばれます)。また膵管が詰まると膵炎を起こします。

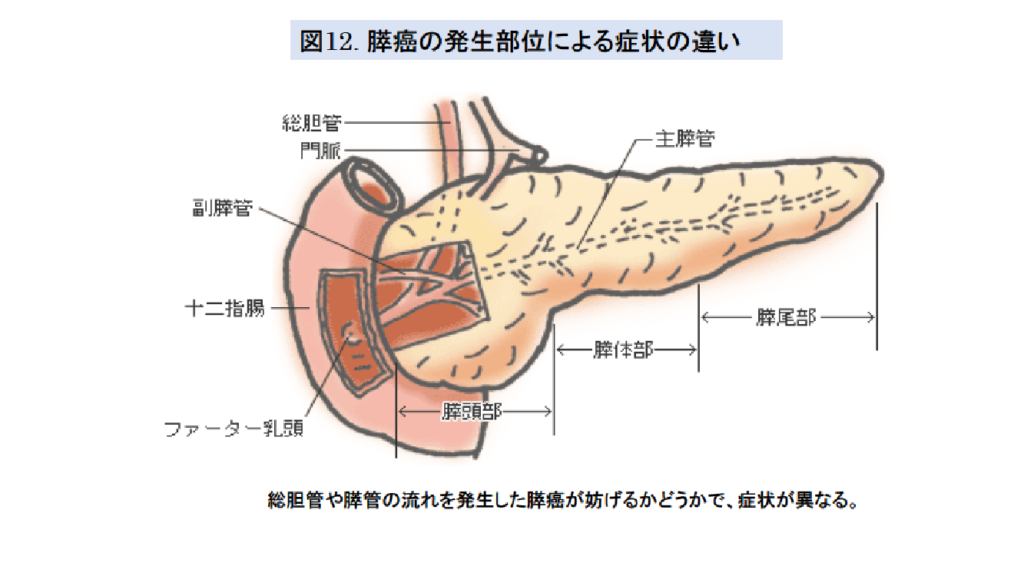

・このような症状は膵癌の発生部位によって異なります。膵頭(すいとう)部上部の癌では黄疸、膵頭部中央の癌では黄疸と腹痛(膵炎による)、膵頭部下部の癌では黄疸は見られず腹痛が主な症状です(図12)。一方、膵体部癌と膵尾部癌では黄疸は見られず、腹痛や背中の痛みが主な症状です。

・一方、IPMNから発生する粘液産生膵癌では、粘液により膵管の流れが障害され、上腹部痛などの急性膵炎症状があらわれます。比較的早期に発見される膵癌の1つで、生存率も良好です。

・膵癌が発生しても症状が出にくく、早期の発見は簡単ではありません。進行してくると、腹痛、食欲不振、腹部膨満感(おなかが張る感じ)、黄疸、腰や背中の痛みなどが起こります。その他、急な糖尿病の発症や悪化がみられることがあり、膵癌を見つけるきっかけになることもあります。

– 早く見つけるにはどうすればいいですか?

・膵癌のリスクファクター(危険因子)としては、家族歴(特に一親等の近親者に膵癌の患者さまがいる方)、喫煙、飲酒、糖尿病、肥満、慢性膵炎、IPMNなどが挙げられます。このようなリスクファクターをもっている方は注意が必要で、早期発見のために定期的な検査が望まれます。

・症状は膵癌の早期発見の指標とはなりませんが、腹痛などの腹部症状を認める場合や糖尿病が新規に発症する、あるいは増悪する場合は膵癌の可能性を考え、検査を行うことが必要です。

・腹部超音波検査(US)で膵管拡張、膵囊胞、胆管拡張など間接所見を認める場合、血清膵酵素(アミラーゼ、リパーゼなど)高値な場合、腫瘍マーカー(CA19-9、DUPAN-2、Span-1、CA125、CEAなど)が陽性の場合は、造影CT、造影MRI〔MR胆管膵管造影(MRCP)〕、超音波内視鏡(EUS)などの画像検査が必要です。なかでも、膵癌の場合、存在診断(あるかどうかの判断)に加え、切除可能かどうかの評価が重要なため、造影CT、造影MRIは必須です。

・膵管に狭窄(狭くなっている)などの異常を認める場合は、仮に腫瘍を指摘できなくとも、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)による精査を考慮するべきと言われています。

・膵癌は60歳代の方に多く、やや男性に多く発症します。喫煙、大量飲酒、膵癌の家族歴、糖尿病、慢性膵炎、IPMNなどとの関連が指摘されています。これらの因子を持つ方は膵癌の高リスク群です。血液検査や各種画像検査を定期的に受けていると、早期に膵癌を発見できることが可能です。

・膵癌が大きさ1cm以下で見つかった場合、80%以上の5年生存率が報告されており、長期の予後が期待できます。

– どんな治療法があるのですか?

・造影CTあるいは造影MRI、または両者を行うことで、膵局所進展度(T)とリ ンパ節転移(N)、遠隔転移(M)の有無を明らかにして、病気の進行度(Stage)を評価します。具体的には、Stage 0、IA/B、IIA/B、III、IVにいずれかに患者さまの状態をあてはめます。

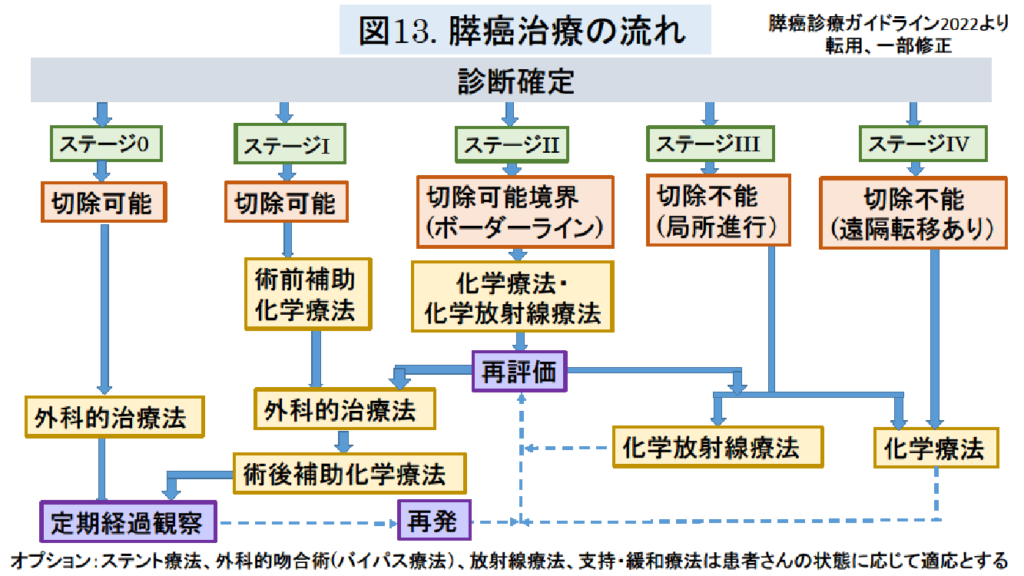

・膵癌治療では切除(手術)が最も効果が高い治療法です。Stage 0、Iは切除可能膵癌、Stage IIは切除可能境界(ボーダーライン)膵癌、Stage III, IVは切除不能膵癌と呼ばれ、治療方針(図13)がそれぞれ立てられます。

・切除可能な膵癌でも、術後に他臓器への転移再発を来す可能性が高いので術後補助(化学)療法が行われます。さらに術前補助療法も有効性が明らかになり、現在では術前・術後補助療法+手術が標準治療となっています。ただ、手術ができる状態の患者さまは全体の2~3割と言われており、残りの7~8割の患者さまは、発見時に手術ができる範囲を越えて膵癌が進行しています。

・ボーダーライン膵癌に対しては手術を先行して行うと、癌組織を取り残す可能性が高いので、手術前に化学療法や放射線療法を行い、治療効果を評価したうえで外科手術を行います。

・切除不能膵癌に対しては化学療法もしくは化学放射線療法が行われます。近年は有効なレジメン(治療計画)の出現により、化学療法や化学放射線療法後に奏功が得られ、再評価で切除可能となった場合には、積極的な外科手術が勧められます。このような手術をConversion surgery(コンバージョン サージェリー)といいます。

・近年新しい治療薬の開発が進んでいます。例えばオラパリブ(リムパーザ)と呼ばれる飲み薬は、自宅で服用が可能です。本剤は分子標的治療薬の一種であり、癌細胞固有な特定の機能をブロックすることで、癌が大きくなることを抑制する働きがあります。

・一部の膵癌では免疫チェックポイント阻害剤と呼ばれる薬の使用が可能です。癌細胞は身体の免疫力にブレーキをかけて攻撃されるのをかわしていますが、そのようなブレーキを解除して癌細胞を免疫力で攻撃する薬です。このような種々の新薬の登場により、膵癌治療の効果が向上することが期待されています。

その他のコラム

-

消化器内科

肝疾患の原因から治療法、予防まで

公開:2025.01.16

更新:2025.03.11

閲覧数:17,255view

知って得する肝臓病のいろは 健康診断や人間ドックなどの血液検査で、肝障害を指摘されることは少なくありません。そのような場合、放置するのではなく肝臓の病気を正しく理解したうえで、適切な検査を受け必要に...

-

消化器内科

胆道疾患の理解と治療法

公開:2025.01.16

更新:2025.03.11

閲覧数:2,506view

胆石症について 胆石症って何ですか? 胆石症とは胆汁中の成分が様々な理由で析出・凝固した状態のことで、結石が存在する部位によって、胆のう結石、総胆管結石、肝内結石に分かれます(図1)。胆石症って何です...

-

消化器内科

膵疾患の早期発見と予防方法

公開:2025.02.27

更新:2025.03.11

閲覧数:3,090view

膵疾患 膵炎 – 膵臓ってどんな働きがあるのですか? 「膵臓とは胃の後方にある横長の臓器で(長さ約15cm、重さ約70~100gr)(図1)、膵頭部、膵体部、膵尾部に分かれます(図2)。膵臓は消化液である膵液を...

お問い合わせ先

代表電話番号

06-4795-5505休診日

日曜日、祝日、第1・3・5土曜日、年末年始(12月29日~1月3日)