コラム詳細

Column Details

コラムカテゴリ:泌尿器科

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術

公開:2025.02.27

更新:2025.03.11

閲覧数:362view

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術

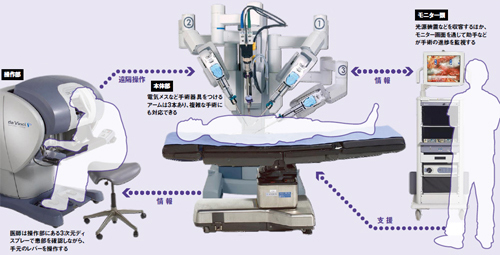

手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」を使用した腹腔鏡下前立腺全摘術について

米国では、前立腺がん手術の約80%がダ・ヴィンチを使用したロボット支援手術で行われています。本邦でも、2012年に前立腺がん手術における保険適用が認められたことを受け、当院では2013年4月にダ・ヴィンチを導入し、ロボット手術を開始しました。

「ロボットが手術をすべて行うのですか?」と尋ねられることがありますが、ダ・ヴィンチは完全自立型のロボットではなく、術者が操作する支援型ロボットです。宇宙ステーションで飛行士が操作するロボットアームに例えると分かりやすいでしょう。若田宇宙飛行士が船内からロボットアームを操作して衛星の回収や放出を行うように、術者が3本のアームを精密に操作し、体内での切除や縫合を行います。

ロボット支援手術により、正確な縫合が可能となり、がんの根治性向上、術後の失禁リスク低下、入院期間短縮といった多くの利点があります。当院は大阪大学関連施設として、大阪急性期・総合医療センター、大阪国際がんセンターに続き、3番目にダ・ヴィンチを導入した施設です。また、過去に下腹部の手術歴がある方や手術が必要な緑内障をお持ちの方でも、創部を工夫することでロボット手術が可能な場合があります。

当院での前立腺がんロボット手術の平均入院期間は約10日間です。短期間の入院で治療を受けていただけますので、ロボット支援手術や腹腔鏡手術をご希望の方は、ぜひ当院泌尿器科外来までお気軽にお問い合わせください。

ロボット支援手術で起こりうる合併症

ロボット支援手術は非常に安全な手術で、重大な合併症はほとんどありません。しかし、尿失禁とED(勃起障害)はロボット手術で繊細な手術を行うことができる現在でも、頻度の高い合併症となっています。

尿失禁について

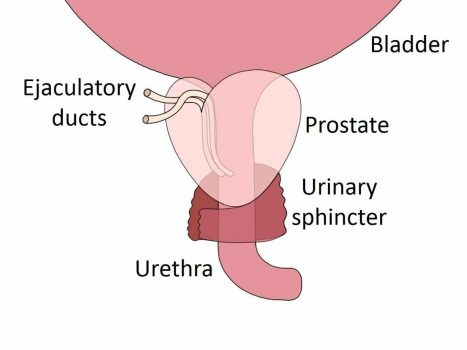

前立腺は膀胱の下、尿道の上部に位置しており、尿失禁に関わる重要な筋肉である尿道括約筋は、前立腺の下部で尿道を取り巻くように存在しています。前立腺がんの手術では、がんの再発を防ぐために前立腺をすべて摘出し、その後、膀胱と尿道を縫合します。この過程で、尿道括約筋も一部取り除かれるため、術後に尿失禁が起こることがあります。

術後の尿失禁といっても、全ての尿が漏れるわけではありません。最も多いのは、「立ち上がる時に漏れてしまう」ケースです。これは、立ち上がる際に前かがみの姿勢になり、お腹に力が入ることで、尿が漏れやすい状態になるためです。このような症状は「腹圧性尿失禁」と呼ばれます。

尿失禁は術後すぐに改善するとは限りませんが、1~2年かけて徐々に回復することが多く報告されています。また、骨盤底筋群を鍛える体操(骨盤底筋運動)を行うことで、早期改善が期待できます。現在では、術後1年で約90%の患者さまが尿失禁を気にせずに日常生活を送れるまでに回復しています。

ED(勃起障害)について

前立腺は、精液を作る男性特有の臓器で、勃起に関わる重要な神経が前立腺の周囲を接するように走行しています。そのため、前立腺がんの手術では、がんを完全に摘出する過程で、この神経を一緒に切除せざるを得ない場合があり、術後に勃起障害(ED)が生じることがあります。

勃起機能を維持するためには、これらの神経を温存することが重要です。この点において、ロボット支援手術は非常に優れた精密性を発揮し、神経温存を試みることが可能です。特に、がんが前立腺の左右どちらか一方に限定されている場合や、神経から離れた位置にある場合には、神経温存を積極的に行います。ただし、がんの進行や前立腺の周囲との癒着がある場合、神経を温存できないことがあります。また、温存が成功しても、電気メスの影響などで神経が一時的に損傷し、勃起機能の回復が遅れることもあります。当院での術後の勃起機能保持率は約4割程度ですが、神経が回復するまでに1〜2年かかることもあります。

神経温存を試みても勃起機能が回復しない場合、バイアグラ、レビトラ、シアリスなどの薬物療法で対応します。ただし、前立腺がんの手術では精液を蓄える精嚢腺を摘出するため、勃起が可能になったとしても射精することはできません。

出血

前立腺は血流が非常に豊富な臓器であり、手術中に多量の出血が発生するリスクがあります。従来の開腹手術や腹腔鏡手術では、このリスクに備えて手術前に患者様ご自身の血液(自己血)を約800mL準備し、多くの症例で使用していました。

しかし、ロボット支援手術の導入により、状況は大きく改善しました。ロボット手術では、最新の3D視野と高精度な鉗子操作が可能であり、これにより出血量が大幅に減少しました。そのため、現在ではほとんどの症例で自己血の準備が不要となっています。

ただし、万が一、大量出血が発生し血圧低下などが見られる場合には、安全を最優先に考え、必要に応じて輸血を行います。

周辺臓器の損傷

手術中、前立腺周囲に位置する腸、膀胱、尿管などの臓器を損傷する可能性があります。特に、前立腺の後方に位置する直腸は約0.5%の頻度で損傷が生じる可能性があるとされています。

軽度の直腸損傷:損傷が小さい場合は、腹腔鏡手術で修復可能ですが、術後1週間程度の絶食が必要となります。

重度の直腸損傷:損傷が大きい場合には、開腹手術に移行し、人工肛門の造設が必要になることがあります。

腸閉塞

手術後、腸が癒着して通過障害を起こし、吐き気や食事摂取後の嘔吐を引き起こす場合があります。重症の場合には、腸の癒着を解除する手術が必要になることもあります。術後の腸閉塞を予防するためには、積極的な早期の歩行が効果的です。できるだけ早く体を動かすようにしましょう。。

腹壁瘢痕ヘルニア、鼠径ヘルニア

腹壁瘢痕ヘルニア:術後に創部の筋膜が緩み、腸が皮膚のすぐ下に飛び出してしまう状態です。

鼠径ヘルニア:股の部分の皮膚の下に腸が飛び出す状態です。これらのヘルニアは、症状に応じて手術が必要になる場合があります。

肺塞栓症

一般にエコノミークラス症候群と言われている合併症です。主に手術中に足の血管に血栓ができ、歩き出した時に血栓がはずれて、血管の中を流れて肺の動脈を閉塞する、重大な合併症です。予防するために、手術中から安静解除まで下肢に弾性ストッキングを巻き、足をマッサージする装置をつけます。

皮下気腫

腹腔鏡手術で起こる合併症です。腹腔鏡手術では、二酸化炭素を体内に送り、お腹を膨らませた状態にする必要があります。この二酸化炭素が皮膚の下にたまることを皮下気腫と言います。症状はほとんどなく、数日で皮下気腫も解消します。陰嚢が膨らむこともありますが、こちらも数日で自然に吸収されます。

前立腺癌手術治療の歴史

前立腺癌は悪性度・進行度や年齢・全身状態によって経過観察から積極的治療まで幅広い治療選択があります。転移のない場合の根治的治療には、手術治療と放射線治療があります。どちらも利点・欠点がありますが、

①手術治療の方が放射線治療より治療予後が良いとの報告がある

②放射線治療後の再発に対して手術は難しいが、術後再発に対して放射線治療は可能である

③長期間にわたり放射線性出血性膀胱炎・直腸炎が発生する可能性がある

④摘出した前立腺の病理検査で詳細な評価が可能で、術後のPSA経過観察が容易である

などの理由から当院では手術治療を積極的に行っています。前立腺の腹腔鏡手術およびロボット支援手術の施設認定を受けて、保険での治療を行っています。

全身状態から手術が難しい方や手術を希望されない方には、関連病院での放射線治療を行っています。

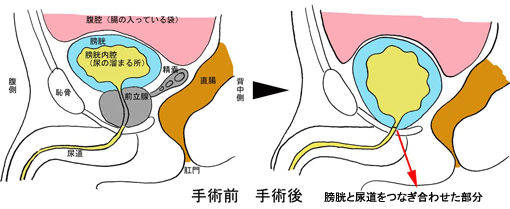

前立腺癌手術その変遷

他の領域の癌と同様に、「癌が前立腺内にとどまっている状態」の場合、前立腺をすべて摘出することが前立腺癌の根治が期待できる最も有効な治療です。 前立腺は下に示すように、膀胱と尿道の間にあります。これを摘出して膀胱と尿道を縫合するのが前立腺全摘術です。人工肛門のように排尿の状態が変わることはありません。

前立腺全摘術も手術器具の進歩に伴い、開腹手術→腹腔鏡手術→ロボット支援手術と変遷してきました。

その変遷により、輸血の必要性は減少し、尿道カテーテル留置期間・入院期間が短縮されてきています。また、術後の生活に最も影響する“尿もれ”もロボット支援手術ではほとんど認めなくなってきています。当院では2011年から腹腔鏡手術を、2013年からロボット支援手術を行っており、良好な成績をあげています。

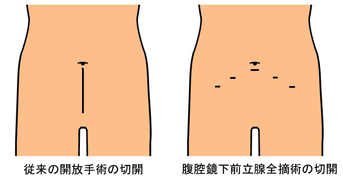

前立腺全摘術(従来の開放手術・小切開手術)

下腹部に20cmくらいの皮膚切開を入れ、前立腺と精嚢を摘出し、膀胱と尿道を吻合します。手術後は膀胱にカテーテル(柔らかい管)を挿入し、1週間程度で尿道造影検査後にカテーテルを抜きます。 術後合併症として勃起障害が起こる可能性があります。これは前立腺の周辺に勃起に関わる神経があるため、手術の際に神経が傷ついて起こるものです。また手術の際に前立腺と尿道括約筋をはがすため尿失禁が起きますが,徐々に改善します。最近では手術法が進歩しているため、こうした後遺症のリスクは減ってきています。ただ、前立腺は骨盤の奥にあるので操作が制限され、ほとんどの場合輸血(自己血主体)を必要としていました。入院期間は手術後2週間以上要していました。

腹腔鏡下前立腺全摘術(従来の腹腔鏡手術)

腹腔鏡下手術とは内視鏡で行う手術の事で、上記のようにお腹を大きく切らずに小さな穴を5~6箇所開けて直径5~12mmのトロカーと呼ばれる筒状の器具を通して行う、負担が少なくてすむ手術です。傷の治りが早く術後の痛みが少ないため術後回復が早いことが特徴です。また従来の手術に比べて出血が少なく、内視鏡で拡大して細かい手術操作を行えるため尿失禁や勃起障害の頻度も軽減するメリットがあり普及しつつある術式です。ただし出血が起こった場合は開放手術より止血に手間取ることもあります。腹腔鏡手術では操作が難しい場合、出血や他臓器損傷などのときには、従来の開放手術に切替えます。 良好に経過すれば術後10日前後で退院可能です。

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術

腹腔鏡手術と方法は同じで、操作する鉗子の自由度が格段に高く、内視鏡も3D画像で拡大視野での手術が可能です。拡大視野のため血管などが確実に処理できるため、自己血輸血も必要なくなりました。ロボットアームでの縫合のため、手術後3-4日で尿道カテーテルを抜くことができ、7-8日目に退院することが可能になっています。正確な縫合のため、尿漏れの頻度は極めて低くなっています。

前立腺癌とPSAの不思議

早期前立腺がん、手術しなくても死亡率に差なし

読売新聞 平成24年8月17日発行

検診で見つかった早期の前立腺がんは、手術をしても手術をせずに経過観察しても死亡率に差がないとの調査結果を米ミネソタ大学などのグループがまとめ、米医学誌「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン」に発表した。前立腺がん検診は、前立腺で作られて、がんになると血中にもれるたんぱく質「PSA」の量を調べる。無症状の小さながんを見つけることができるが、すぐに進行せず、寿命に影響しないがんも多い。手術によって性機能が失われるなどの不利益もあり、すぐに手術すべきかどうか世界で議論になっている。研究グループは、1994年から2002年にPSA検診でがんが疑われ、転移のない前立腺がんが見つかった患者731人を、手術群と経過観察群に分けて10年1月まで追跡した。経過観察群も症状が悪化したケースは手術した。その結果、全死因を含めた死亡率は手術群が47・0%、経過観察群が49・9%と、統計的に意味のある差はなかった。前立腺がんに限った死亡率も5・8%と8・4%で有意な差はなかった。ただ、PSA値が10以上と高かった人に限れば、手術で死亡率が有意に低下した。国立がん研究センターの浜島ちさと室長は「北欧の研究では早期でも手術の有効性が出ていたが、PSA検診が普及し、より早期のがんが見つかる米国では有効性は確認できなかった。医師は患者に様々な研究結果があることを伝え、治療法選択の判断材料にするべきだ」と話している。

平成24年8月にこのような新聞報道があり「癌なのに治療をしてもしなくても変わらないの?」とよく聞かれます。

また、前立腺癌のマーカーであるPSAについても「PSAが高いのに癌の心配はないと言われたけど本当?」と相談をうけます。

さて質問です。○か×でお答えください。

質問① 治療しなくていい前立腺癌がある

質問② 前立腺癌のマーカーであるPSAは正常前立腺細胞でも作られている

どちらも×と答えそうですが、正解は○です。

前立腺癌の不思議

「癌なのに大丈夫?」と気になりますが、前立腺癌には他の癌と違って20-30年かかって2倍程度の大きさになる進行がゆっくりのタイプもあります。つまり70歳頃にこのタイプが見つかっても症状が出るのが100歳頃なら副作用のある治療は必要ないと考えられます。現実に他の病気で亡くなられた方の前立腺を調べると20%に前立腺癌が認められるとの報告があります。前立腺癌があっても高齢になり他の病気で死亡するため生存期間に差がないとの検討結果から新聞報道がされています。

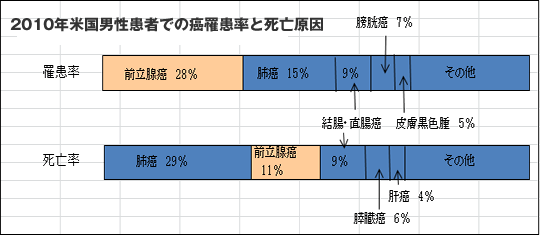

しかし一方で、上の図で示すように、米国で男性に発生するがんで最も多いのは前立腺癌であり、男性が癌で死亡する原因の第2位が前立腺癌であるという事実があります。日本でも生活環境が欧米化していることから、2025年には前立腺癌が男性に発生する癌の第1位になると推定されています。つまり、命に係わる悪性度の高いタイプから無治療で経過を見ていて大丈夫なタイプまで存在します。ですから、前立腺癌がPSA検査で早期に発見される事は大切であり、見つかった癌がどのようなタイプで進展度や年齢・性格などから治療が必要かどうかを専門医が的確に判断することが求められます。

次に”前立腺癌のマーカーであるPSAの不思議”です。

悪性腫瘍から高い特異性をもって産生されるが、正常細胞や良質疾患ではほとんどみられない物質。それらの血中濃度や尿中濃度を調べることで腫瘍の有無や場所の診断に用いられる。(大辞泉から)

上に示したのが腫瘍マーカーの定義です。悪性腫瘍から産生され、正常細胞ではみられない物質と定義されています。しかしPSAは、”前立腺特異抗原”が正式名称で、前立腺正常細胞が産出し、精液内に分泌されて精液を液化する酵素です。前立腺癌の細胞も産生しますが、正常前立腺細胞が主に産生しています。ですからPSAは一般的な腫瘍マーカーの定義にはあてはまっていません。早期の前立腺癌で採血でのPSAが上昇する理由として、元来精液に分泌されるのが前立腺癌により組織構造が破壊されて血液に漏れてくるためと考えられています。

正常細胞が産生するので、前立腺肥大症があれば高い値を示すことがありますし、前立腺炎などで組織構造が障害されると同じように高い値を示します。また逆に、前立腺癌による組織障害が少なければPSAが上昇しないことがあります。

これらから、PSAが正常より高くて組織検査しても癌が見つかるのが30-40%とする報告や、PSAが正常範囲であっても15%で癌が見つかるとの報告もあります。このように前立腺癌細胞のみがPSAを産生しているわけではないので、検査値が高くてもすぐに落胆することはありません。前立腺の大きさ・炎症の有無・MRIなどの画像検査で評価し、癌の疑いがあれば組織検査を考慮すれば良いわけです。

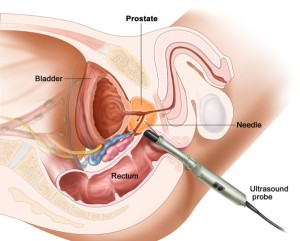

ただ、ここでもう一つ問題があります。右に示したのが前立腺の組織採取の仕方ですが、肛門からエコーの器械を挿入し、針で組織を採取します。画像をみながら組織を採取しますが、内視鏡での 組織採取なら疑わしい部位から確実に取れますが、前立腺の場合は、疑わしいところも含めてランダムに 12-14ヵ所組織を採取します。なので、針が通らなかった所に癌がある可能性は否定できません。だから ”大きな癌はないが絶対大丈夫とは言い切れない”という説明になり、患者さまにとっては釈然としない思いが 残ると思います。また、麻酔が必要で、肛門出血や血尿などの合併症がおこる侵襲的な検査と言えます。 当院でも1泊2日の入院検査で、安易に勧める検査ではないと考えています。

①治療を必要としない前立腺癌がある

②前立腺癌がなくてもPSAが高い場合がある

③組織診断しても”大丈夫”との確定診断にはならない

これらから私の知っている有名な病理学の先生は”75歳をこえたらPSA検査は受けない”と宣言され実行されています。また、精神的な不安によるストレスを感じるよりはできる限りの検査を希望される心療内科の先生も知っています。

読売新聞の記事でも発言されている浜島ちさと先生は、”医療従事者のサポートと正しい情報提供のもとで、検査・治療の協同意思決定をするshared decision making(個人の価値観による選択)が大切”と言われています。

前立腺癌では、PSA検査を受けるかどうか・組織検査を受けるかどうか・積極的な治療を受けるかどうかに関して正しい情報(さまざまな研究結果)を提供し個人の価値観を尊重しながら相談をする事が重要です。正しい情報を提示せず、むやみに怖がらせて検査や手術をすすめるのはもってのほかです。他の癌と違って前立腺癌にはこのような”不思議”があるので、セカンドオピニオンを活用し自分の価値観に合う病院を探してください。

その他のコラム

-

泌尿器科

女性に特有の泌尿器科疾患

公開:2025.04.18

更新:2025.04.21

閲覧数:5,651view

大阪中央病院泌尿器科では泌尿器科外来での「女性のための泌尿器科外来」と「女性泌尿器科ウロギネセンター」で水・金の午後に女性の疾患専門外来を開設しています。 女性泌尿器科ウロギネセンターは女性の骨盤底...

-

泌尿器科

内視鏡手術支援ロボット「da Vinci(ダヴィンチ)」

公開:2025.03.25

更新:2025.04.10

閲覧数:4,091view

医師の技術、機械の制度。 手術支援ロボット「ダヴィンチ」で、患者さまの負担軽減を実現します。 手術支援ロボット ダヴィンチについて 当グループは、4つの病院にて2024年4月に手術支援ロボット ダヴィンチを導...

-

泌尿器科

男性性機能障害について

公開:2025.03.14

更新:2025.03.16

閲覧数:5,147view

男性性機能外来 男性の性機能は勃起障害、射精障害、性欲低下、性器の形態異常などがあげられます。これら性機能障害は当事者の患者さんにとって深刻な問題にあるにもかかわらず、たとえ相手が医療者であっても相...

-

泌尿器科

尿路結石の症状と治療法

公開:2025.02.28

更新:2025.03.11

閲覧数:4,883view

尿路結石について 尿路結石症は非常に頻度の高い病気で、男性では7人に1人が一生のうちに経験するといわれています。主な症状は突然の激しい痛みで、背中から下腹部にかけて広がることが特徴です。これは、腎臓で...

-

泌尿器科

前立腺肥大症に対する治療 – HoLEP手術

公開:2025.02.28

更新:2025.04.18

閲覧数:4,938view

前立腺肥大症について 前立腺肥大症は、加齢に伴い前立腺が肥大し、尿が出にくくなったり、睡眠中の排尿回数が増えたりして、生活の質(QOL)を大きく低下させる病気です。放置すると膀胱機能や腎機能に悪影響を...

お問い合わせ先

代表電話番号

06-4795-5505休診日

日曜日、祝日、第1・3・5土曜日、年末年始(12月29日~1月3日)