コラム詳細

Column Details

コラムカテゴリ:泌尿器科

骨盤臓器脱の種類と治療法

公開:2025.02.27

更新:2025.03.11

閲覧数:4,919view

膀胱瘤、子宮脱、直腸瘤(骨盤臓器脱)について

膀胱瘤、子宮脱、直腸瘤は、総称して「骨盤臓器脱」と呼ばれる疾患で、非常に一般的です。閉経後の女性の約50%に認められ、そのうち約20%の方が症状を感じて医療機関を受診しているとされています。

骨盤臓器脱は、骨盤内の臓器が正しい位置から下がり、膣を通じて外側に突出する状態を指します。この疾患は生活の質に大きな影響を与えることがありますが、適切な治療で改善が期待できます。

当科では、日本でメッシュを使用した骨盤臓器脱手術(TVM手術)が導入された初期からこの疾患に取り組み、20年以上にわたり診察と手術治療を行っています。長年の経験と専門知識を基に、安全で効果的な治療を提供しています。

骨盤臓器脱の種類

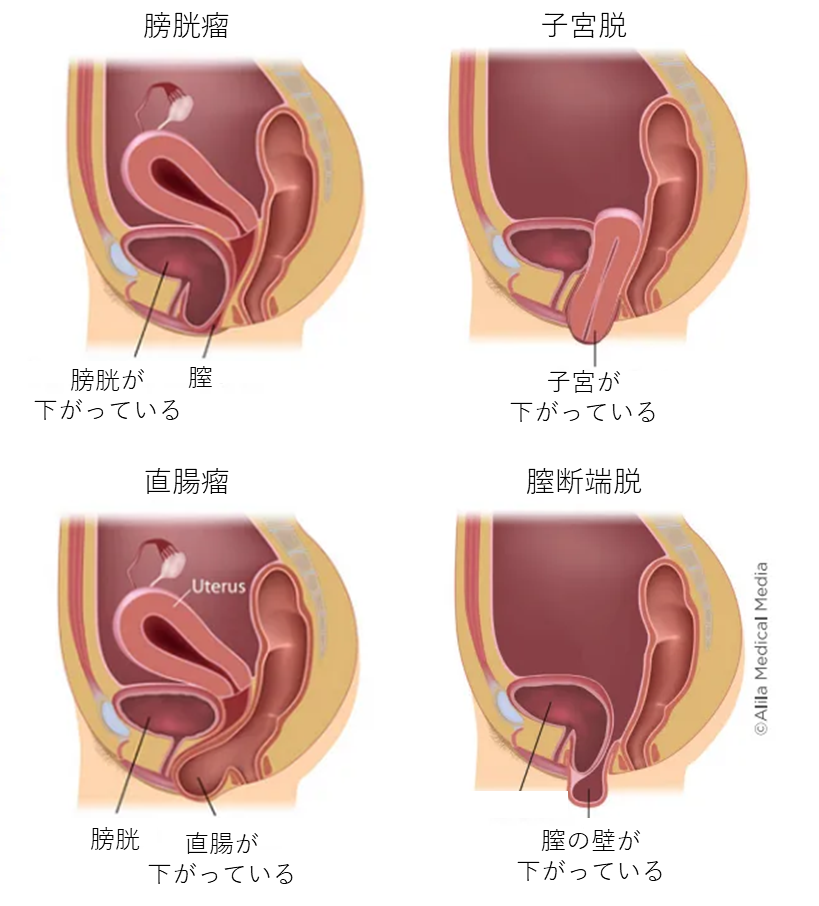

膣から脱出してくる部分や臓器により膀胱瘤、子宮脱、直腸瘤、膣断端脱などと呼ばれます。骨盤臓器脱の頻度を多い順に並べと、膀胱瘤>子宮脱>直腸瘤、となります。

骨盤臓器脱の症状

骨盤臓器脱の症状は、『膣から何かピンポン球のようなものが出ている』、『入浴時に手に何かが触れる』、『股の間に何かが挟まっているような気がする』、などから始まり、ひどくなると脱出した膣壁が下着に擦れて出血したり、痛みで歩行すら困難になったりします。

骨盤臓器脱の原因

妊娠、出産(多産)、手術、肥満、女性ホルモンの減少、加齢にともなう筋肉や靱帯の弱まりにあると考えられていますが、はっきりとした原因はわかっていません。

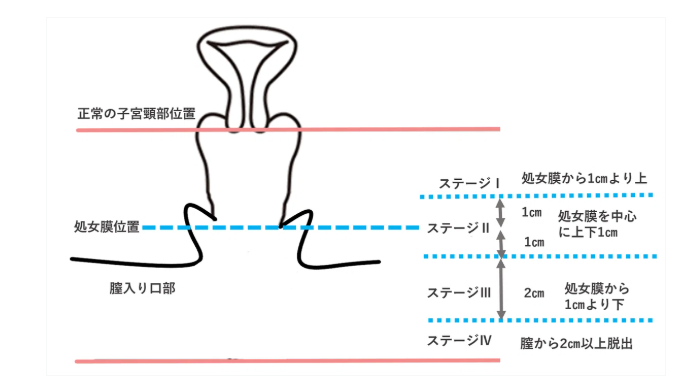

骨盤臓器脱の診断と重症度

どの部位がどれだけ脱出しているかを診断することが必要です。国際的に最もよく用いられているのはPOP-Qシステムという記載法です。骨盤臓器脱の診察に最も適した時間帯は、臓器の脱出しやすい午後の遅い時間帯で、さらに砕石位で脱出を認めない場合には、立位で軽く足を開いた状態で腹圧をかけてもらうことにより臓器が脱出しやすくなります。

骨盤臓器脱の治療

理学療法(骨盤底筋体操)

骨盤臓器脱が軽症の場合、骨盤底筋体操などの理学療法が有効です。これは腹筋などを使わずに骨盤底筋と呼ばれる骨盤を支える筋肉を鍛える体操です。歩行や一般的な体操(ラジオ体操など)はあまり効果がありません。

ペッサリー療法

ペッサリー療法は、リング状の器具を膣内に挿入し、下垂した子宮や膀胱を支持する治療法です。この器具を使用することで、臓器の下垂感が軽減され、症状の改善が期待できます。ペッサリーは挿入したままにすることも可能ですが、自分で着脱できるようになると膣への損傷リスクがさらに軽減されます。

ただし、ペッサリーの使用には注意が必要です。長期間の使用によって膣内に炎症が生じ、膣壁のびらん、潰瘍、出血などが発生することがあります。特に、外来で定期的な交換を行わずに放置した場合、ペッサリーが膣壁に埋まり込んで摘出が困難になるケースも報告されています。

ペッサリー療法を安全かつ効果的に行うためには、定期的な外来受診と適切なケアが重要です。

手術療法

骨盤臓器脱の根本的な治療は、外科手術による膣ハンモックの修復です。手術療法には大きく分けて以下の2種類があります。

- メッシュを用いる手術

利点:再発率が低い

欠点:メッシュ感染のリスクがあり、感染した場合にはメッシュを摘出する必要があります

- メッシュを用いない手術

利点:メッシュ感染のリスクがない

欠点:再発率が高い

また、メッシュを使用する手術には主に以下の2種類があります。

-

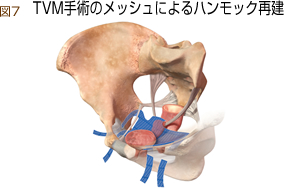

TVM手術(Tension-Free Vaginal Mesh手術)

2000年にフランスで開発されたこの手術は、弱った骨盤底をメッシュで補強し、ハンモックのように再建する方法です。

利点:再発率が非常に低い・低侵襲で、手術時間は1時間~1時間30分・子宮脱の場合でも、子宮に問題がなければ温存可能

欠点:手術が膣から行われるため、性的に活発な方では稀に性交痛が起こることがある

高齢の方でも適用可能で、80歳を超えても手術が受けられます。諦める前に、一度専門医の診察を受けることをお勧めします。

-

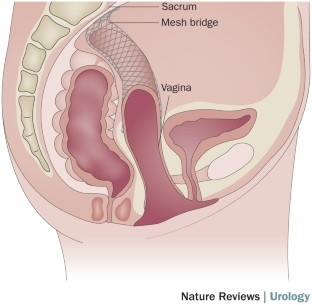

LSC手術(腹腔鏡下仙骨腟固定術)

腹腔鏡を使用し、子宮や膀胱にメッシュをかけて仙骨に引き上げることで臓器を固定する手術です。

利点:再発率が低い・腹腔鏡を用いるため、性交痛の発生が少ない

欠点:子宮の大部分を摘出する場合がある・メッシュが感染した場合、仙骨にまで感染が広がるリスクがある

どちらの方法にも利点と欠点があります。患者さんの状態や希望に応じて最適な治療法を選択することが重要です。骨盤臓器脱の治療を検討している方は、ぜひ専門医にご相談ください。

尿もれ(尿失禁)

尿失禁とは、「自分で排尿をしようと思っていないのに、尿が勝手に出てしまうもの」です。症状は同じでも、原因が異なることがあります。またその場合、治療法が異なります。ここでは腹圧性尿失禁、切迫性尿失禁およびその両者の症状を併せ持つ混合型尿失禁について取り上げます。

●腹圧性尿失禁

腹圧性尿失禁とは、次のような状況で尿が漏れる状態を指します。

・咳やくしゃみをしたとき

・重いものを持ち上げたとき

・歩行や運動時

主に出産経験がある方(特に2人以上出産した場合)や肥満の方に多く見られ、閉経後の女性ホルモン減少によって症状が悪化することがあります。このタイプの尿失禁は、骨盤底の筋肉が弱まり尿道を支えられなくなることが原因です。

腹圧性尿失禁には主に以下の2つのタイプがあります。

・ぐらぐら尿道(尿道過可動性タイプ):尿道が不安定で過剰に動くことが原因。

・すかすか尿道(内因性尿道括約筋不全タイプ):尿道括約筋がうまく機能しないことが原因。

●切迫性尿失禁

切迫性尿失禁は次のような症状を特徴とします。

- トイレに行きたいと思った瞬間に我慢できずに漏れる

- 水に触れたり水の音を聞いたりすると漏れる

このタイプは、脳梗塞やパーキンソン病などの中枢神経の疾患がある場合とない場合があります。

●混合型尿失禁

混合型尿失禁は、腹圧性尿失禁と切迫性尿失禁の両方の症状を併せ持つタイプです。

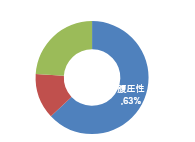

尿失禁のタイプ別の割合

滋賀県在住の成人女性約1,000人を対象にした調査によると、腹圧性尿失禁が最も多いことが示されています。

尿失禁の治療

腹圧性尿失禁の治療

- 骨盤底筋体操 正しい方法で行えば、約3か月で効果が期待できます。

- 薬物療法 軽症の腹圧性尿失禁には、β2交感神経刺激剤であるスピロペントが有効です。

- 手術療法 重症の場合は手術が推奨されます。尿道をハンモック状に支える方法が基本で、メッシュテープを挿入するTVT手術やTOT手術が低侵襲で高い効果を発揮します。

切迫性尿失禁の治療

- 膀胱訓練、骨盤底筋体操 尿意を我慢することで、尿失禁を減らすことができます。

- 薬物療法 切迫性尿失禁には、β3交感神経刺激剤であるベタニスやべオーバが有効です。効果がない場合は抗コリン剤を使用します。

- 手術療法 重症の場合は手術が推奨されます。尿道をハンモック状に支える方法が基本で、メッシュテープを挿入するTVT手術やTOT手術が低侵襲で高い効果を発揮します。

混合型尿失禁の治療

腹圧性尿失禁の治療と切迫性尿失禁の治療を組み合わせて、治療をします。

間質性膀胱炎

間質性膀胱炎はあまり知られていない疾患ですが、近年、予想以上に多くの患者が存在することが明らかになってきた慢性進行性の膀胱炎です。

主な症状

・典型的な症状:尿が膀胱にたまったときの膀胱痛

・その他の痛み:尿貯留時以外にも尿道痛、会陰部痛、下腹部痛が出現することがあります。

診断

間質性膀胱炎の診断には以下の特徴があります。

・尿検査では異常が認められないことが多く、泌尿器科でも「膀胱炎ではありません」「異常はありません」と診断される場合があります。

・このため、複数の医療機関を受診する患者や、精神科を紹介されるケースも少なくありません。

・膀胱鏡検査:膀胱粘膜に特徴的な「ハンナ病変」を確認することで診断が確定します。

原因

詳しい原因は解明されていませんが、以下のメカニズムが想定されています:

膀胱の粘膜下にある間質組織で炎症やアレルギー反応が生じ、それが痛みの原因となる。

臨床経過

・進行性の特徴:炎症が消長を繰り返しながら徐々に悪化します。

・発症年齢と症状の変化:

20代:初期には軽度の頻尿症状が見られることが多い。

40~50代:典型的な膀胱痛が現れ、この時点で医療機関を受診することが一般的です。

・進行後の変化:膀胱が徐々に萎縮していきます。

治療

間質性膀胱炎の治療法は、以下の3つに分類されます。

1. 内服治療

・痛みの軽減を目的として、複数の薬剤を組み合わせて使用します。

2. 手術治療

・ハンナ病変がある場合:膀胱鏡を用いて病変部位を焼灼する治療が最も効果的です。

・ハンナ病変がない場合:膀胱を生理食塩水で膨らませる「水圧拡張術」が有効です。

3. 膀胱内ジムソ注入治療

・ハンナ病変がある患者を対象に行う治療法です。

・2週間に1回、膀胱内に「ジムソ」と呼ばれる炎症を抑える薬を注入します(計6回)。

・外来で実施可能です。

間質性膀胱炎は慢性的かつ進行性の疾患ですが、適切な診断と治療によって症状を軽減することができます。お悩みの方は一度専門医にご相談ください。

その他のコラム

-

泌尿器科

女性に特有の泌尿器科疾患

公開:2025.04.18

更新:2025.04.21

閲覧数:5,651view

大阪中央病院泌尿器科では泌尿器科外来での「女性のための泌尿器科外来」と「女性泌尿器科ウロギネセンター」で水・金の午後に女性の疾患専門外来を開設しています。 女性泌尿器科ウロギネセンターは女性の骨盤底...

-

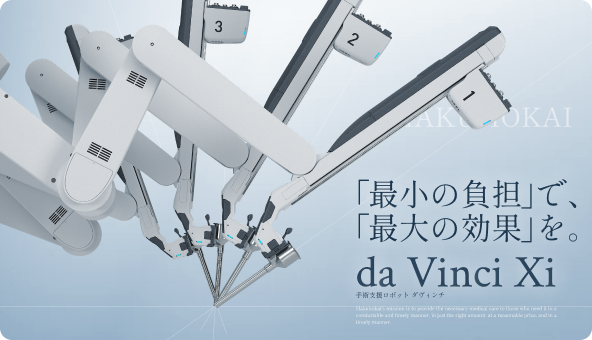

泌尿器科

内視鏡手術支援ロボット「da Vinci(ダヴィンチ)」

公開:2025.03.25

更新:2025.04.10

閲覧数:4,091view

医師の技術、機械の制度。 手術支援ロボット「ダヴィンチ」で、患者さまの負担軽減を実現します。 手術支援ロボット ダヴィンチについて 当グループは、4つの病院にて2024年4月に手術支援ロボット ダヴィンチを導...

-

泌尿器科

男性性機能障害について

公開:2025.03.14

更新:2025.03.16

閲覧数:5,147view

男性性機能外来 男性の性機能は勃起障害、射精障害、性欲低下、性器の形態異常などがあげられます。これら性機能障害は当事者の患者さんにとって深刻な問題にあるにもかかわらず、たとえ相手が医療者であっても相...

-

泌尿器科

尿路結石の症状と治療法

公開:2025.02.28

更新:2025.03.11

閲覧数:4,883view

尿路結石について 尿路結石症は非常に頻度の高い病気で、男性では7人に1人が一生のうちに経験するといわれています。主な症状は突然の激しい痛みで、背中から下腹部にかけて広がることが特徴です。これは、腎臓で...

-

泌尿器科

前立腺肥大症に対する治療 – HoLEP手術

公開:2025.02.28

更新:2025.04.18

閲覧数:4,938view

前立腺肥大症について 前立腺肥大症は、加齢に伴い前立腺が肥大し、尿が出にくくなったり、睡眠中の排尿回数が増えたりして、生活の質(QOL)を大きく低下させる病気です。放置すると膀胱機能や腎機能に悪影響を...

お問い合わせ先

代表電話番号

06-4795-5505休診日

日曜日、祝日、第1・3・5土曜日、年末年始(12月29日~1月3日)