コラム詳細

Column Details

コラムカテゴリ:皮膚・形成外科

下肢静脈瘤が起こる原因と治療

公開:2025.01.16

更新:2025.03.11

閲覧数:4,137view

皮膚形成外科では、下肢静脈瘤の治療を行っています。正常な下肢静脈のはたらきを概説し、下肢静脈瘤が起こる原因について説明します。さらに現時点で、最も楽に、早く、確実に、そしてきれいに下肢静脈瘤を治す治療と考えられている、血管内治療について解説します。

指導医認定

当院では、下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術の実施基準による指導医が施術いたします。

下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術の実施基準による指導医認定書はこちら

血管内治療法

血管内治療法とは身体的負担が少ない、最新の治療法です。

この治療法では、カテーテルを挿入するだけで治療ができ、原則として針の刺し傷のみしか残りません。

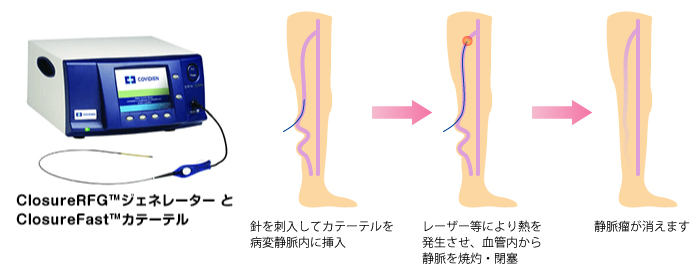

下肢静脈瘤に対する血管内治療とは、 針を刺入してカテーテルを病変静脈内に挿入し、 高周波やレーザーにより熱を発生させて、血管内から静脈を焼灼・閉塞させる治療です。

ラジオ波治療は、従来のストリッピング手術と比較して良好な成績を示しています。術後、通常の活動に戻れた割合、術後の疼痛、鎮痛剤の使用および合併症も、ラジオ波治療は有意に少ないと報告されています。

また血管内治療252肢の研究では、術後6カ月の静脈閉塞率は99.6%と良好で、抜去術に遜色ない良好な治療成績が認められています。

下肢静脈瘤の疫学

下肢静脈瘤は年齢とともに有病率が上がり、15歳以上の632人の調査では43%に静脈瘤が見られたと報告されています。

▼下肢静脈瘤の危険因子

・性別(女性に多い)

・年齢(高齢者の方に多い)

・遺伝(家族内発症が多い)

・妊娠・出産後に発症することが多い

・立ち仕事をする職業に多い(調理師、美容師、店員さんなど)

下肢静脈のはたらき(静脈弁と第二の心臓)

下肢静脈の血液が、重力に逆らって心臓まで戻るメカニズムを復習しましょう。2つのキーワードが重要です。

①静脈弁~逆流防止弁

②下腿筋(ヒラメ筋) ~筋内に深部静脈の袋がある

ヒラメ筋の中には、深部静脈の袋がたくさんあります。ヒラメ筋が収縮すると、筋内の深部静脈は押し潰されます。静脈弁があるために深部静脈血は上方に押し上げられます。いっぽう、ヒラメ筋が緩むと、表在静脈内の静脈血が深部静脈内に流れ込みヒラメ筋内の深部静脈の袋を満たします。

この共同作業を繰り返し、静脈血は少しずつ頭側の心臓に戻ります。この巧妙なメカニズムのために、下腿の筋肉を“第二の心臓”と呼ぶこともあります。

下肢静脈瘤の原因と症状

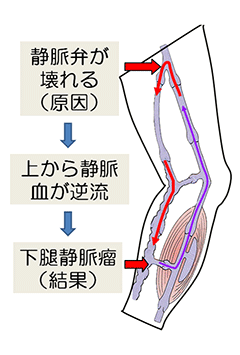

下肢静脈瘤はどうしておこるのでしょうか。実は静脈弁の機能不全によって起こるのです。

一般的に下肢静脈瘤自体が悪者と思われていますが、実はそれよりずっと頭側にある深部静脈と表在静脈との交通部にある静脈弁が壊れることにより、下腿筋のポンプ機能によってせっかく汲み上げられた静脈血が下方に逆流することが原因です。その結果として下腿部に古い静脈血が滞ってしまいます。薄い皮下静脈に古い静脈血が高い圧で溜まり続けると、血管は太くなり(静脈瘤)周囲に水分が漏れ出し(むくみやおもだるさ)、さらに栄養状態が悪くなることで、皮膚炎をおこしたり皮膚に穴が開いたりします。

つまり、見えない深部の静脈弁不全が原因で、太くなった静脈瘤は、その結果であるといえます。

逆流の根源となる部位は大腿基部や膝窩部が多いです。下肢静脈瘤では、下記のような症状がでてきます。症状は徐々に進行します。

以下に、下肢静脈瘤に特徴的な症状と、他の疾患が原因であることが多い症状を列記します。

下肢静脈瘤の症状

・足の血管が浮き出て見える

・ふくらはぎがだるい、重苦感

・足のむくみ

・足のこむら返り(つり)

・足がほてる、熱く感じる

・足のむずむず感、不信感

・足のかゆみ、湿疹

・足の色素沈着

・足の潰傷

中でも、ふくらはぎがだるい、重苦感、足のむくみ、足のこむら返り(つり)、足がほてる、熱く感じる、足のむずむず感、不信感、足のかゆみ、湿疹は最も多い症状になります。

下肢静脈瘤以外の病気の症状

・足が冷える

・階段の昇り降りがつらい

・正座ができない

・歩くとふくらはぎがだるくなる

・足がしびれる

・足のうらが砂利を踏んでいるよう

・冬になると足がかゆい

下肢静脈瘤の治療法

下肢静脈瘤の治療は、歴史が深く種々の治療法があります。以下のような治療法が一般的です。

圧迫療法

・弾性ストッキングで脚を圧迫しつつ歩くことで、下腿から血液を押しあげて、静脈のうっ滞を軽減させる治療法です。

・夜間は下腿を心臓より高く上げることが重要です。ストッキングを履く必要はありません。朝にむくみがなくなっていればOKです。

部分ストリッピング手術= 現在のスタンダード

・小さな皮膚切開をおいて、弁不全を来たした逆流の根源部を抜き取る手術です。

・麻酔はブロック麻酔と局所麻酔で行います。再発率が低く治療成績も安定しています。

・皮膚切開も、1cm前後の小切開を2~3か所程度でできます。

血管内治療(RFA)

・新たなスタンダードとなりつつある最新治療法です。

・超音波ガイド下に膝周囲に細い針を静脈に刺して、下肢基部に向かって静脈の中にカテーテルをいれ、足のつけ根は切りません。

・ふくらはぎの皮下の静脈瘤は、Stab avulsion法で(後述)取り除きます。

・この一連の治療は、現時点では最も楽に、早く、確実に、そしてきれいに下肢静脈瘤を治す治療と考えられています。

硬化療法(硬化剤を静脈内に注入して、閉塞させる治療です)

血管内治療法は、より侵襲の少ない新しい下肢静脈瘤の治療法として開発されました。血管内治療とは、カテーテルを病変の静脈内に挿入し、レーザーや高周波による熱により血管内から静脈を閉塞させる治療です。

本邦では、2011年に血管内レーザー焼灼術(ELVA)が、2014年6月に高周波焼灼術(RFA)が、保険認可されました。日本では、血管内治療は保険適応されたばかりですが、海外ではこれらの治療はスタンダードになりつつあります。

この治療法では、原則はカテーテルを挿入するだけで治療ができるため、針の刺し傷のみで治療ができます。

※RFAとは、radiofreqency ablation:ラジオ波による血管内焼灼術の略です。

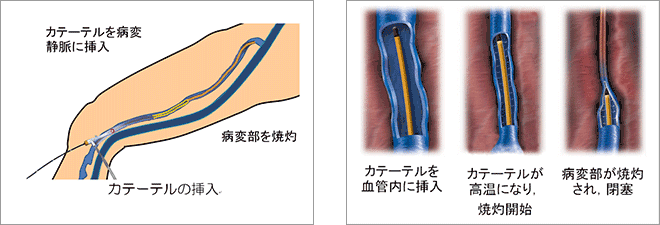

血管内治療法の実際

これらの最新治療には、下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術の実施基準による、実施施設認定と、実施医認定が必要であり、当院もその認定を取得しております。

当院で採用しているのは、COVIDIEN社の、療器である、 ClosureRFG™ジェネレーターと、ClosureFast™ カテーテルです。

標準的な治療手順は以下の通りです。

・術前に入念な超音波検査によるマーキングを行います。

・伝達麻酔、局所麻酔を行います。

・超音波ガイド下に、カテーテルを挿入します。

(カテーテルが入らない場合はストリッピング手術に切り替える場合もあります。)

・対象血管を120℃で焼灼します。焼灼時間はコンピュータにより管理されており非常に安全です。

・カテーテルを抜去します。

・適宜、下腿部の皮下静脈瘤の切除を追加します。

当院での下肢静脈瘤の治療の実際

当院での診療の経過をまとめますと、以下のようになります。

病歴と前述の症状をもとに、まずは下肢全体を診察します。下肢静脈瘤が疑われれば、超音波検査をします。

超音波検査

下肢静脈瘤の検査では、静脈瘤自体よりも、逆流をひきおこす原因部位と逆流経路を探ります。これにより、手術自体の適応の有無だけでなく、手術術式の選択の判断ができるようになります。

※表在静脈の逆流が原因である場合は、下肢静脈瘤の手術適応となります。深部静脈の異常が原因である場合は、手術の適応にならない場合があります。下肢静脈瘤のもととなる逆流部位は人それぞれ異なり、また複数あることもあります。

手術適応の選択

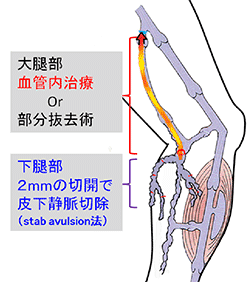

手術の適応がある場合、2種類の手術を組み合わせることになります。

・深部静脈との交通がある逆流の根源部をなくす手術

・静脈の逆流により発症した、皮下の静脈瘤をなくす手術

▼大伏在静脈の場合(ⅠとⅡを併用)

Ⅰ.根源部の治療:➀血管内治療(RFA)あるいは②部分ストリッピング

Ⅱ.下腿の皮下静脈瘤の治療:④静脈瘤切除(stab avulsion法)

▼下腿の小伏在静脈の場合

下腿の皮下静脈瘤の治療:③高位結紮術あるいは①血管内治療(RFA)

当院では、下肢静脈瘤に対する血管内治療のガイドラインに準じて使い分けています。

①血管内焼灼術(RFA)

治療静脈の径が5~10mmで蛇行が少ない場合

抗凝固療法が中止できない場合

ガイドラインで、適応可能と判断される場合

②ストリッピング(静脈抜去)手術

すべての一次性伏在型下肢静脈瘤の適応

上記の血管内治療が適応が困難な場合

③高位結紮術

小伏在静脈の場合

年齢などの問題で侵襲の低い手術を希望される場合

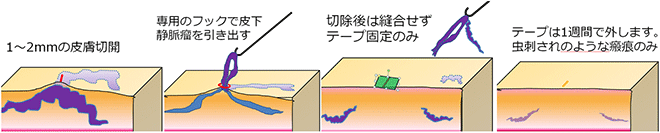

④静脈瘤切除(stab avulsion法)

1~2mmの切開で、皮膚に浮き出ている浅い静脈瘤を引き出して切除する方法です。

上記治療と合わせて行います。

麻酔について

▼大伏在静脈の場合

当院では下肢全体にしっかりと麻酔を効かせるため大腿神経ブロックを併用します。安全を期するためと、皮下血腫などの合併症を減らすため、当日1泊入院で行っています。

▼小伏在静脈の場合

局所麻酔のみで行えるため、原則日帰り手術です。

当日一泊入院

▼大伏在静脈の場合

朝入院→午前に手術→翌日超音波検査で血管状態を確認後に退院です。

よくある質問

Q すべての下肢静脈瘤は手術しなければいけませんか?

A 下肢静脈瘤は良性であり、原則は急いで治療する必要はありません。 進行程度は超音波検査と自覚症状で判断します。症状が進んで、つらくなったら(ご希望あれば)手術しましょうと説明しています。

Q レーザー治療とは違うのですか?

A 血管内治療法とは、病変静脈を血管内から焼灼する治療法の総称です。その熱源がレーザーか高周波かという、方法による違いだけで同じものと考えてよいです。

Q 保険は適応できますか?

A 高周波による血管内治療は最も新しく2014年6月より保険適応となりました。

Q 術後の安静度について教えてください?

A 当院では、当日より、トイレ歩行など日常生活程度の活動が可能です。

以下のような安静度を設定しています。目安となさってください。

▼術後の創部処置・創部圧迫の目安

・手術~術後2日目

大腿部:包帯+サポーター

下腿部:圧迫包帯+弾性ストッキング

・術後2日目シャワー後~5日目

大腿部:サポーターのみ

下腿部:弾性ストッキング(24時間圧迫)

・6日目入浴後~6週間

大腿部:なし

下腿部:弾性ストッキング(昼間のみの圧迫)

◆術後安静度の目安

・家事労働を含む日常生活:手術当日から

・車の運転・事務系の仕事:手術翌日から

・シャワー:手術2日後から

・肉体労働・立ち仕事・自転車に乗る・正座:手術3日後から

・入浴:手術6日後から

・温泉・プール:手術10~14日後から

・旅行・スポーツ・ジム:手術14日後から

・長時間の正座・サウナ・加圧トレーニング:手術1か月後から

Q 痛みはありますか?

A 伝達麻酔・局所麻酔を行います。麻酔の注射は少し痛いです。 術後の痛みは少なく、当日より歩行可能です。

Q 入院は必要ですか?

A 当院では安全のために、以下のような一泊入院をお願いしています。

当日朝入院⇒午前に手術⇒翌日超音波検査で血管状態を確認後に退院

下肢静脈瘤のある方、脚が重だるくて困っている方、当院皮膚形成外科にお気軽にご相談ください。

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/xs254832/osaka-centralhp.jp/public_html/wp-content/themes/WebPTemplatebyMarcat/include/layouts/columnSingle/05_singleColumnTags.php on line 4

その他のコラム

-

皮膚・形成外科

外傷(ケガ)、やけど、皮膚潰瘍、 床ずれの治療法

公開:2025.03.03

更新:2025.03.11

閲覧数:2,955view

当院では、外傷(ケガ)、やけど、皮膚潰瘍、床ずれの処置に対応しています。現在の創傷治療において主流の考え方は、モイストウーンドヒーリングという、湿潤環境での治療法です。当院ではこの考えに則り、早い...

-

皮膚・形成外科

下肢静脈瘤が起こる原因と治療

公開:2025.01.16

更新:2025.03.11

閲覧数:4,137view

皮膚形成外科では、下肢静脈瘤の治療を行っています。正常な下肢静脈のはたらきを概説し、下肢静脈瘤が起こる原因について説明します。さらに現時点で、最も楽に、早く、確実に、そしてきれいに下肢静脈瘤を治す...

-

皮膚・形成外科

陥⼊⽖と巻き⽖の病態と治療法

公開:2025.01.16

更新:2025.03.11

閲覧数:1,323view

陥⼊⽖(かんにゅうそう)の治療と巻き⽖の矯正治療(巻き⽖マイスター) 2種類の病態 当院では、⼀般的に巻き⽖と⾔われている疾患を、病態に即して以下のように2つに分けて考えています。多くは、医師が⾔う陥⼊⽖...

-

皮膚・形成外科

眼瞼下垂症の原因と治療法

公開:2025.01.16

更新:2025.03.11

閲覧数:1,389view

眼瞼下垂(がんけんかすい)とは 一般的には、顔を正面に向けた時にまぶたが瞳孔(黒目の中の光が入る部分)の上まで充分に上げられない状態をいいます。 ▼自覚症状 ・まぶたが重い。特に夕方になるとまぶたを開...

-

皮膚・形成外科

脱毛症・AGAの治療

公開:2025.01.16

更新:2025.03.11

閲覧数:1,080view

男性型脱毛(AGA)・円形脱毛症 男性型脱毛へは、プロペシア治療(自費診療)にも対応しております。 また円形脱毛症へは、内服薬や外用剤で治療を行っています。円形脱毛症は、疲労や感染症など肉体的、精神的ス...

お問い合わせ先

代表電話番号

06-4795-5505休診日

日曜日、祝日、第1・3・5土曜日、年末年始(12月29日~1月3日)