コラム詳細

Column Details

コラムカテゴリ:消化器内科

肝疾患の原因から治療法、予防まで

公開:2025.01.16

更新:2025.03.11

閲覧数:17,258view

知って得する肝臓病のいろは

健康診断や人間ドックなどの血液検査で、肝障害を指摘されることは少なくありません。そのような場合、放置するのではなく肝臓の病気を正しく理解したうえで、適切な検査を受け必要に応じて治療を受けましょう。また肝臓病の原因をよく理解し、予防を心がけることも重要です。

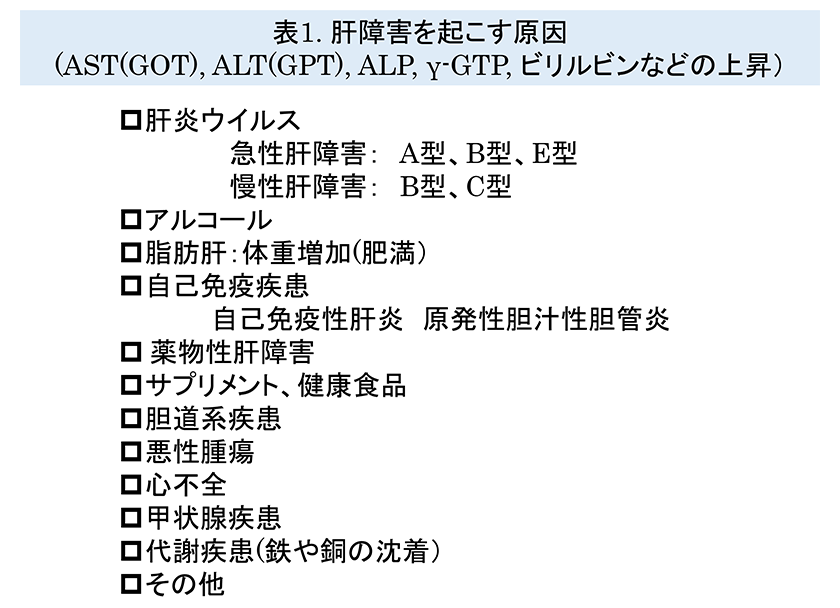

肝臓が悪くなる原因は何ですか?

肝臓が悪くなる原因はさまざまです。頻度の高い原因としてB型、C型肝炎ウイルス、アルコール、脂肪肝などが挙げられます。原因を検索するために、医師は現病歴(これまでの状況)、既往歴(以前に病気にかかったか)、飲酒歴、服薬歴、家族歴(家族に大きな病気はないか)などを患者さんに詳細に尋ねます。そのうえで必要に応じて血液検査で肝炎ウイルスの感染の有無、自己免疫性肝疾患の関連、高血糖、脂質異常、甲状腺機能などを調べます。薬による肝障害を疑う場合はリンパ球刺激テスト(DLST)を行います。また超音波検査やCTスキャンンなど画像検査を行うこともあります。それらの結果を総合して肝臓病の原因を明らかにします。

どんな症状がでるのですか?

肝臓は沈黙の臓器と呼ばれており、病気がある程度進まないとはっきりした症状は出ません。その理由として肝臓は予備能(さしずめ貯金)に富んだ臓器ですので、多少障害を受けても予備能で対応できます(借金生活にはならない)。そのため、早期では明らかな症状は出ないわけです。少し疲れやすいぐらいです。

病気が進んで予備能では対応できなくなり借金生活におちいると、症状や身体所見が明らかになります。例えば、食欲不振、易疲労感、目や顔や皮膚が黄色くなる黄疸(おうだん)、腹水、全身のむくみ、出血傾向(血が止まりにくい)、こむら返り、場合によっては消化管出血や肝性脳症 (意識障害)も起こることがあります。

肝臓病はどのように治療するのですか?

肝障害の経過が急性か慢性かによって、また原因によって治療法が異なります。例えば肝炎ウイルスが原因の急性ウイルス性肝炎であれば、多くの場合、入院の上、安静と適切な栄養補給で治癒します。ただ肝障害が劇症(重篤)な場合は、血漿交換などの集中治療が必要になります。

慢性の肝障害がありB型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスが原因の場合、飲み薬である核酸アナログ製剤や直接型抗ウイルス剤(DAA)で治療し病気が進むことを防ぎます。また自己免疫性肝疾患の場合は副腎皮質ホルモン(ステロイド)で炎症を抑えることが可能です。アルコールの場合は、断酒、節酒が必要になります。このような慢性的な肝障害を治療する究極の目的は、病気の進行を抑え肝発癌を予防することです。

予防は可能ですか?

脂肪肝やアルコール性肝障害の場合、食生活を含めた生活習慣の見直しや節酒、禁酒が肝障害の予防につながります。

肝炎ウイルスでの中でA型肝炎ウイルスは生水や生魚で口から感染しますので、上水道の完備していない地域では注意が必要です。E型肝炎ウイルスも生肉(豚、鹿など)で口から感染しますで、必ず火を通して食べることが大事です。

B型肝炎ウイルスは血液や体液を介して感染します。医療行為で感染することは最近はありませんが、注射器の回し打ちや風俗で感染するリスクはありますので、注意が必要です。

C型肝炎ウイルスも同様に血液を介して感染しますが、B型に比べて感染力は弱いとされています。医療行為では最近は感染することはありませんが、タトゥーや不潔な針を用いてピアスの穴をあけるなどで感染するリスクはあることを覚えておいてください。

肝臓病の正しい知識を身につけて、病気にならないように注意することは大事です。

B型肝炎 成人の慢性化やウイルスの再活性化に注意

B型肝炎ウイルス(HBV)のキャリアー(持続的に感染している方)は国内に90-110万人と推測され、B型肝炎ウイルス感染は肝癌死亡の原因の約15%程度を占めています。有効な治療法として、核酸アナログ製剤やインターフェロンが挙げられます。

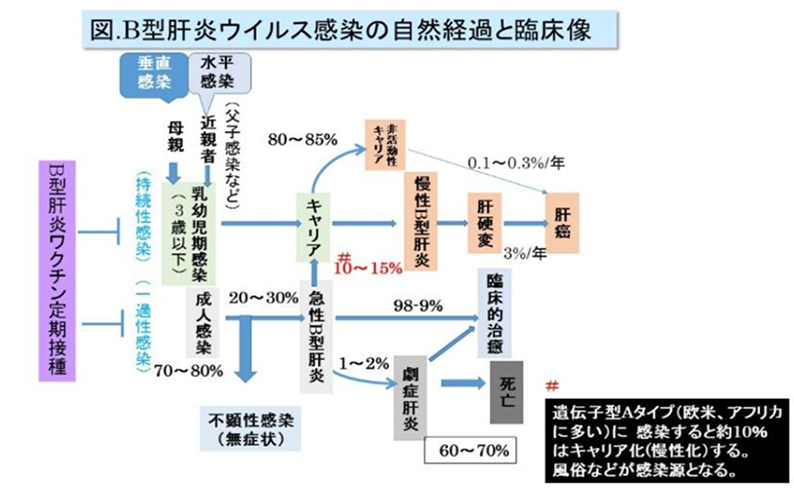

B型肝炎ウイルスにはどのようにして感染しますか?(下図参照)

B型肝炎ウイルスは血液・体液を介して感染します。B型肝炎ウイルスキャリアーの原因の大半は、キャリアーのお母さんからの母子感染です。そのため、キャリアーの妊婦さんから生まれた赤ちゃんへのワクチン接種が1986年から全国で開始されるようになりました(母子感染防止事業)。その結果、母子感染は約10分の1まで抑えることができるようになりました。

母子感染(垂直感染)以外でも、乳幼児期に近親者から感染すると(水平感染)ウイルスが排除されずキャリアー化します。一般的にキャリアーの方では、10歳代後半から20歳代前半にかけて身体がウイルスを排除しようとして戦うので肝炎が起こります。その後、80~85%の方はウイルス量が減少し非活動性キャリアーに移行しますが、残りの10~15%の方は炎症が持続し、自覚症状がほとんどないまま慢性肝炎、肝硬変、さらには肝癌に進行する人もいます。

成人が感染すると(水平感染)、7~8割の方は症状も出ない不顕性感染という形で抗体だけができます。残りの2~3割の方は急性B型肝炎を発症しますが、大半は安静にしていれば治癒します。

以前は、急性B型肝炎は慢性化しないという考えでしたが、遺伝子型Aという欧米やアフリカに多いタイプのB型肝炎ウイルスに成人が感染すると、10%ぐらいの確率で慢性化することが最近わかってきました。風俗などで感染するケースが多いです。そういう場合は積極的に治療をして慢性化を防ぎます。

慢性B型肝炎はどのように治療しますか?

B型肝炎ウイルスを完全に排除することは難しく、ウイルスの増殖を抑えることが目標となります。飲み薬の核酸アナログ製剤や、注射薬のインターフェロンを使います。

核酸アナログ製剤は現在では第一選択です。ウイルスの増殖を抑えて肝炎を沈静化させます。発癌の抑制や肝機能改善を目指して投与されています。ただし、投与を中止するとほとんどの症例でウイルスが増え肝炎は再び悪化します。自己判断で内服を中止すると、最悪の場合、肝不全で死に至る場合があります。

インターフェロンは、一般的に、35歳ぐらいまでの患者さん、または肝硬変にまで進行していない患者さんに投与されます。身体の免疫力を活性化させてウイルスを排除することが目的で、週1回の注射で済むペグインターフェロンが使われます。

ウイルス量を減少させる作用はありませんが、肝炎を抑えるための肝庇護[ひご]療法があります。それぞれの治療に特性があり、個々の症例に応じた治療が必要です。

一般的に注意すべきことは何でしょうか?

再活性化です。B型肝炎ウイルスキャリアーの方や、以前に感染して治癒した方(既往感染者)が、ほかの病気で免疫抑制剤や抗癌剤の治療を受けて免疫力が低下した状態になると、B型肝炎ウイルス(HBV)が再び活性化(元気を取り戻す)し、肝炎が起こることがあります(既往感染者からの肝炎はde novo 肝炎と呼ばれます)。再活性化による肝炎は重症化しやすいだけではなく、肝炎の治療のために、もともとの病気の治療を困難にさせるため、肝炎の発症を阻止することが肝心です。

日本ではB型肝炎ウイルスの既往感染者(不顕性感染者も含む)が約2500万人にも上ると言われていますが、特に中高年に多いです。従って、中高齢者を対象に免疫抑制剤や抗癌剤などの化学療法を行う際は、再活性化を抑えるために、あらかじめ検査をして肝炎の予防対策を取るということが、すべての診療科で必要となります。

C型肝炎 治療法が進歩、高い治癒率

C型肝炎ウイルスのキャリアー(持続的に感染している方)は国内に90~130万人と推測されています。その中で一部の方が慢性肝炎を発症し、治療しないで放置すると肝硬変、肝癌に進みます。実際に日本の肝癌死亡の原因の約50~60%程度はC型肝炎ウイルス感染です。

肝臓病は自覚症状が少ないため気付かない人が多いのですが、慢性肝疾患の治療を受ければ肝癌の減少に結び付きます。そのため肝炎ウイルス検査を受け、もし感染している場合には適切な治療を受けることが大事です。

C型肝炎ウイルスにはどのようにして感染しますか?

主に血液を介して感染しますが、ウイルスは肝臓の細胞に感染して増えます。成人で感染すると7~8割が慢性化し、放置すると肝硬変や肝癌に進行します。過去の輸血や非加熱血液製剤などの医療行為、覚醒剤使用、刺青(いれずみ)などが原因ですが、多くのキャリアーでは原因不明です。現在では医療行為で感染することはほとんどありません。一方、若い人の間で流行するはタトゥー(刺青)では、血液を介してC型肝炎ウイルスのみならず、B型肝炎ウイルスやエイズの原因であるHIV(ヒト免疫不全ウイルス)にも感染するリスクもありますので、注意が必要です。

どんな治療法がありますか?

C型肝炎ウイルスを排除し肝硬変に進むことを抑え、肝癌を予防することが治療の目的です。注射薬のインターフェロン治療が始まった当初はウイルスを消せる確率は5%程度でしたが、その後、治療法が進歩しました。

2011年からはウイルスをピンポイントで攻撃する飲み薬である直接作用型抗ウイルス薬(DAA)が登場し、それまでのインターフェロン治療と併用することで治療効果が60~65%ぐらいまでに向上しました。

効果の高い新薬が登場しましたね?

インターフェロン抜きの治療として、2015年からはDAAを組み合わせた治療が始まりました。その後、DAA 2剤あるいは3剤を組み合わせて1剤にした配合薬なども登場しています。1日1回の飲み薬で副作用も少なく、服用期間も8~12週間で済みます。ほぼ100%近くの確率でウイルスを消せます。ただし、薬が効かないウイルスの問題、腎機能、合併症、他の病気のために飲んでいる薬などを考えて治療する必要があります。肝臓病の専門医とよくご相談ください。

C型肝炎ウイルスの発見は1989年ですが、その後、わずか30年で治療法がここまで進歩しました。肝炎ウイルス検査は、C型もB型も保健所や指定の医療機関で無料で受けることができます。できるだけ早く検査を受け、もし陽性なら早くに専門医療機関で治療を始めましょう。

C型肝炎ウイルスが治療によって消えたとしても、その後5-10年間は定期的に画像検査(超音波検査、CT検査)や血液検査を受け、肝癌が発症していないかどうかを専門医に診てもらうことが重要です。ウイルスが消えることで肝癌は抑制できますが、一定数は肝癌が発生することが明らかとなっています。

肝疾患対策 無料検査や医療費助成制度の活用を

国内に肝炎患者はどれぐらいいるのですか?

肝炎ウイルスを保有しているキャリアー(持続感染者)は、B型肝炎が90万~110万人、C型肝炎が90万~130万人と推測されています。これらキャリアーの中で一部の方が、慢性肝炎、肝硬変へと病気が進み、毎年約3万人弱の方が肝癌で亡くなり、肝不全や消化管出血も含めると、毎年5万人弱の方が肝臓に関連した病気で亡くなっています。

肝癌死亡の原因として、日本ではC型肝炎ウイルス感染が50~60%、B型が15%強を占めています。肝臓病は自覚症状が少ないため気付かない人が多いのですが、慢性肝疾患を治療すれば肝癌の減少に結び付きます。肝疾患は自覚症状が出にくいため、肝臓は“沈黙の臓器”と呼ばれています。だからこそ検査による早期発見、早期治療が大切です。

肝炎ウイルス検査は何のために必要ですか?

国内には肝炎ウイルスに感染していると分かっているのに医療機関を受診していない人が50万人ほど、自分がウイルスに感染していることに気づいていない人が30万人ほどいるといわれています。感染している方には受診を促す必要があり、また気づいていない方たちに検査を勧奨することが大事です。全国的に肝炎ウイルス検査の受検率が低く、また検査で陽性と分かっても医療機関を受診する方が少ないのが現状です。

肝炎ウイルス検査は無料ですね?

例えば大阪府では委託医療機関で、B型肝炎ウイルスとC型肝炎ウイルスの無料検査を受けることができます。府内在住の方が対象です。それぞれの自治体によって検査施行機関が異なりますので、下記の府庁、県庁のホームページをご覧ください。また初回の精密検査や、既に症状がある人の定期検査も医療費助成の対象となります。

肝炎の治療薬は高額ですが、医療費助成制度は使えますか?

例えば、C型肝炎ではほぼ100%治癒が見込める効果の高いDAAと呼ばれる飲み薬が使えますが、薬価が改定されたとはいえ1日薬価が約7万円。でも国と県あるいは国と府が医療費を助成する制度を活用すれば、自己負担の限度額は課税年額により異なりますが、最高でも月額2万円、多くの方は1万円で済みます。

医療費助成制度の対象となる治療の内容や対象者は?

対象となる医療は、B型肝炎・B型肝硬変、C型肝炎・C型肝硬変に対する核酸アナログ治療、インターフェロン治療、DAA治療などです。各医療保険の加入者と扶養家族のうち、県や府に申請して認定を受けた方です。

当院でも肝炎治療医療費助成制度に必要な診断書を作成することが可能です。

詳しくは県庁・府庁の関連部署や各保健所にお尋ねください。

大阪府庁 健康推進室健康づくり課

WEBサイトはこちら

電話:06-6944-9163

京都府庁 健康福祉部健康対策課

京都府庁 健康福祉部健康対策課

電話:075-414-4765

兵庫県庁 保健医療部感染症等対策室疾病対策課

電話:078-362-3202

滋賀県庁 健康医療福祉部 医療政策課感染症対策室

電話:077-528-3632

奈良県庁 疾病対策課

電話:0742-27-8612

和歌山県庁 福祉保健部健康局健康推進

電話:073-441-2657,2643

NAFLDとMAFLD 生活習慣が肝臓病や肝癌に結び付くことも

近年は生活習慣病の増加を背景に、ウイルス以外の原因による肝癌が増加しています。特に原因として注目されているのが、脂肪肝から肝硬変を経て肝癌に進行する「NAFLD(ナッフルド、非アルコール性脂肪性肝疾患)」です。

B型、C型肝炎ウイルス以外の原因で肝癌が増えているわけですね?

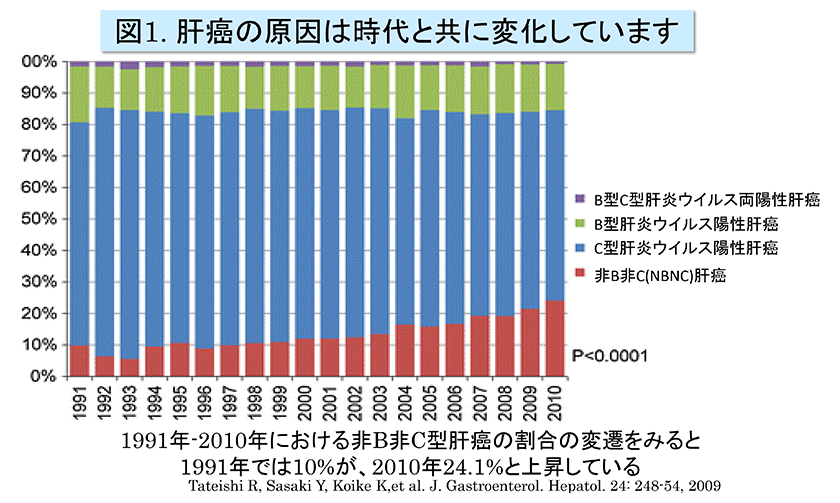

「肝癌の原因は時代とともに変わってきています。近年は『非B非C肝癌』と呼ばれる、B型肝炎ウイルスもC型肝炎ウイルスも関係していない肝癌の割合が増加し、2010年では肝癌全体の約25%に達しました(図1)」

非B非C肝癌の原因としてまず考えられるのは、肥満人口や生活習慣病の増加に伴うNAFLDです。明らかな飲酒歴がなく、アルコール性肝障害に類似して、肝臓に脂肪がたまることが特徴の肝臓病です。国内の患者さんは1000万~1100万人程度と推測されています。

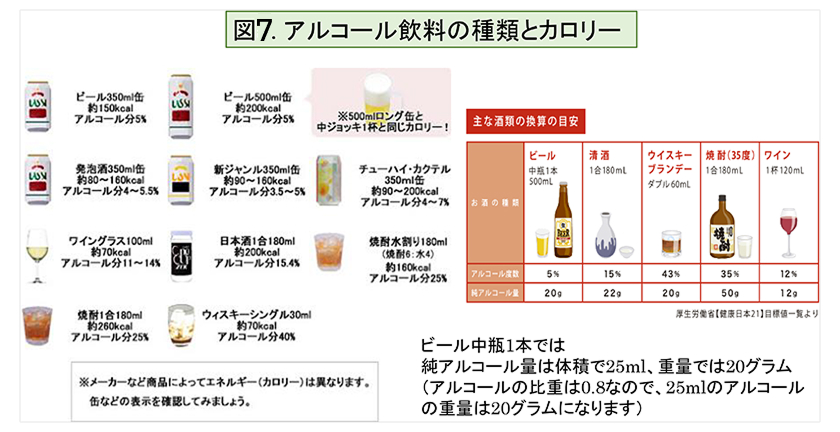

『明らかな飲酒歴がなく』と言っても全く飲まないのではなく、エタノール換算で1日に男性30グラム、女性20グラム以下のアルコールを飲む方が該当します。20グラムとはアルコール度数5度のビールの場合、500ミリリットル(中びん1本)に相当します。

どのように診断しますか?

CTや超音波エコーなどの画像検査、血液検査、組織検査をします。脂肪肝があり、一定の飲酒量以下で、ウイルス性、自己免疫性の肝疾患が見られない場合にNAFLDと診断します。

NAFLDは進行すると肝癌になりますか?

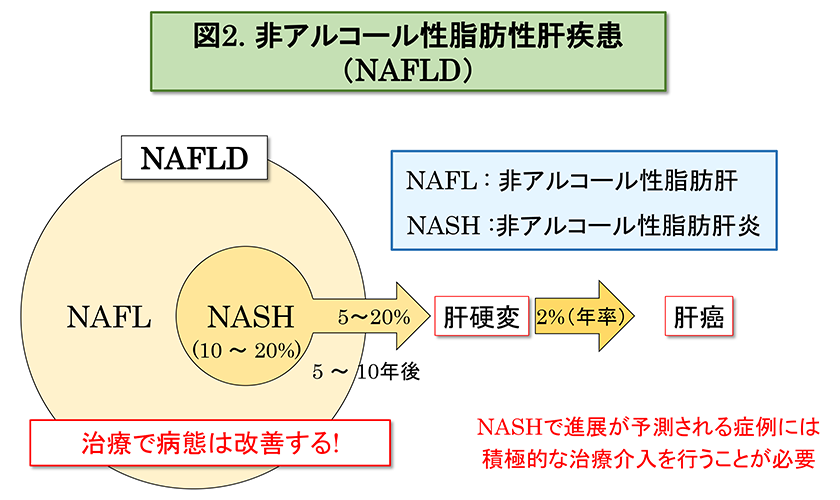

NAFLDは、肝細胞に脂肪が沈着しているだけのNAFL(単純性脂肪肝、ナフル)と、肝細胞が壊れたり、肝臓が硬くなる原因である線維化も認められるNASH(非アルコール性脂肪性肝炎、ナッシュ)の2つに分けられます。

NAFLDのうち10~20%がNASHです。NASHは放置しておくと、5~20%程度の人が5~10年後には肝硬変に移行し、肝硬変になると1年に2%程度の人に肝癌が発症します(図2)。このようにNAFLD の中でもNASHは、肝癌の原因として重要なわけです。

肥満により内臓脂肪からの分泌されるアディポサイトカイン(ホルモンの一種)、インスリン抵抗性(インスリンの効きが悪い状態)、酸化ストレス、食事内容、遺伝的因子、腸内細菌の乱れなど、さまざまな因子が複雑に肝臓に作用し、NASHが発症するといわれています。

NAFLD、特にNASHにはどう対処すればいいのですか?

過食、運動不足など生活習慣を改善したり、節酒することが最も重要です。NASHに特化した薬はまだありませんが、肥満、糖尿病、高脂血症などが基礎疾患にありますので、それらを治療することでNASHの進行を抑えることができます。

肝疾患は自覚症状がほとんどない場合が多いので、エコーなどの定期的な画像診断や腫瘍マーカーの測定などで肝癌を早期に発見することも重要です。生活習慣病と密接に関連しますので、肝臓病の専門医と肝臓病以外を専門にされている先生方との連携も大事ですね。

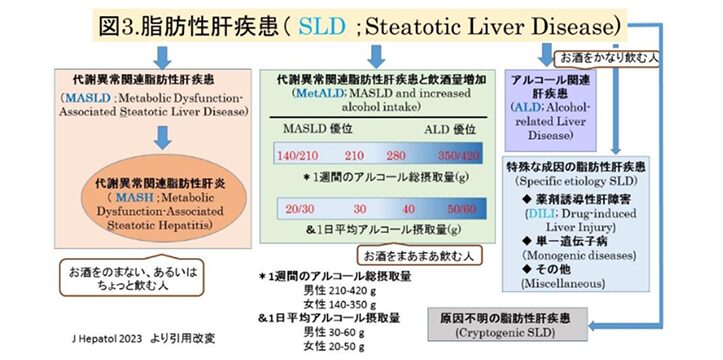

最近、脂肪肝の考え方が変わってきたのですか?

これまでNAFLDやNASHという病名が約40年近く使われてきましたが、いくつかの問題が指摘されています。例えば、非アルコール性という病名ですが、実際にはアルコールを少し飲む方は含まれており、エタノールで換算すると男性は1日平均30g、女性は20g未満の飲酒量ならNAFLDに含まれています。一方、アルコール関連肝疾患(ALD)には、1日平均60g、女性は50g以上の飲酒(5年以上)される方が含まれますが、その間の飲酒量で引き起こされる病名がありませんでした。しかしその様な状況でも肝臓が硬くなる(肝線維化が進む)ということが明らかです。

またNAFLDと診断するためには他の原因の肝疾患を除外する必要があります。ところがC型慢性肝炎に合併する脂肪肝が、C型肝炎ウイルスを治療で排除した後の肝発癌に関与することが報告されていますが、そのような病態に該当する病名がありませんでした。

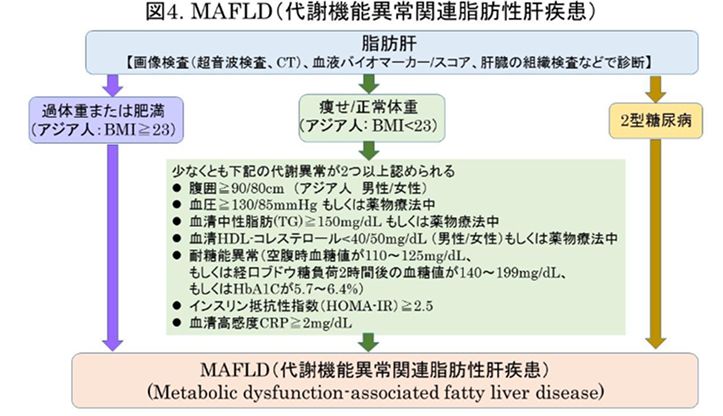

即ちNAFLDという定義では、このような病態を取り扱えないことが問題点でした。そこで脂肪肝(脂肪性肝疾患)全体を包括できるような分類(図3)が提唱されるようになりました。その中には、NAFLDに代わるMAFLD(metabolic dysfunction-associated fatty liver disease, 代謝機能異常関連脂肪性肝疾患)という新しい疾患名(図4)が含まれています。

MAFLDは脂肪肝の進展に深く関わる「過体重・肥満」、「2型糖尿病」、もしくは「痩せ・正常体重でも複数の代謝異常」のいずれかがベースにある脂肪肝です。病気の進展に関するリスク因子を組み入れているために、NAFLDと比較してハイリスクな脂肪肝の患者を絞り込むことが可能です。

MAFLDの診断には、他の肝疾患の除外や肝臓の組織検査が不要であり,健診や様々な医療機関でも診断が可能であることが特徴です。

アルコール性肝障害 お酒が強いかどうかは遺伝子で決まる

わが国の成人1人当たりのアルコール消費量も、平成4年度の101.8ℓをピークとして令和元年度には78.2ℓと、およそピーク時の8割弱に減少しており、全体的にはアルコールの消費量は減少傾向にあります。

酒類の種類ではビールの消費量が最も多いですが、平成元年と平成28年を比較すると、ビール、清酒が減少しリキュール類、発泡酒が増加しており、ビールや日本酒から、チューハイやいわゆる第3のビールに消費が移行しています。特に最近は、「ストロング系」と呼ばれる9%のチューハイが増えていますが、500ml缶1本で36gものアルコールを含有しており、健康上の影響が強く懸念されます。

お酒はどれくらい飲むと肝臓を悪くしますか?

週3回以上飲酒し、飲酒する日は日本酒1合相当以上の飲酒をする方を習慣飲酒者と定義すると、男性では平成元年では51.8%であったものが、平成28年度では33.0%と減少しています。特に若年層でその傾向が顕著です。一方、女性の習慣飲酒者は平成元年の6.3%が平成28年度には8.6%に増加しています。

現在はアルコールによる健康問題を持つ者は男性が圧倒的に多いですが、将来的にこの男女差は小さくなっていくと考えられ、女性のアルコール依存症者が増加することが予想されます。

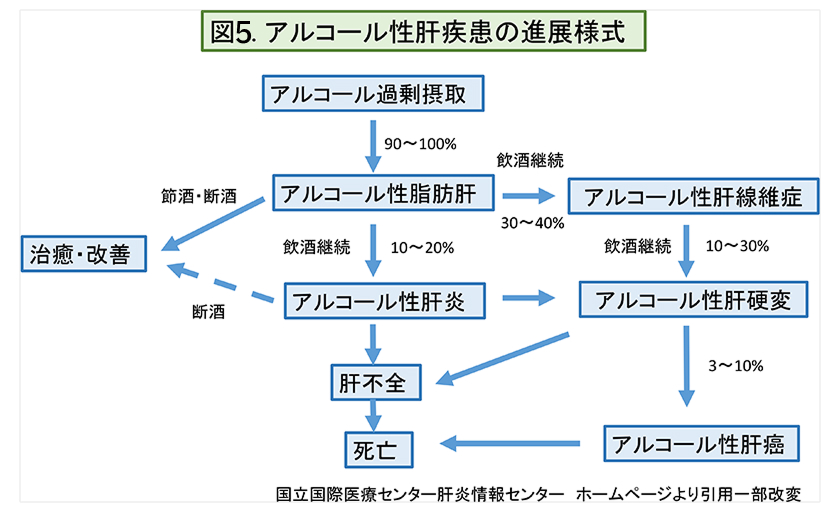

アルコールによる肝障害(アルコール性肝障害)は過剰な飲酒により発症します。エタノールに換算して1日60グラム(日本酒で3合)以上の飲酒を、5年以上継続すると多くの場合、肝障害が起こってきます(図5)。女性やアルコールの代謝(分解)する力の弱い人は、1日40グラムでも肝障害は出てきます。

さらに1日100グラム(日本酒で5合)以上を10年以上飲み続けるとアルコール性肝硬変になるリスクが高くなります。女性の場合だと、男性より少量で、かつ短期間に肝硬変になる可能性があります。

炎症や壊死(細胞が壊れること)を認めるアルコール性肝炎を経ずに、脂肪肝から肝線維症になることは、日本人の特徴です。

アルコールで肝臓を悪くするかどうかは個人差が大きく、飲酒量、飲酒期間だけではなく、性別、年齢、栄養状態、遺伝的な素因、免疫力などにより決まります。

お酒を飲むと顔が赤くなるのは何故ですか?

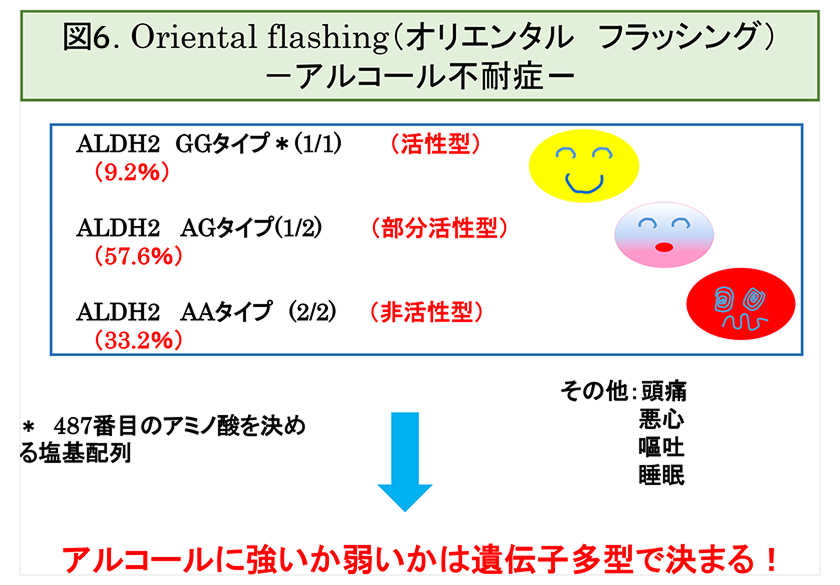

飲んだお酒(アルコール)の約1割は汗、呼気、尿で身体の外に出ていきますが、残りの約9割は身体の中(特に肝臓で)でアルコールからアセトアルデヒド、酢酸の順に分解され、最終的には炭酸ガスと水に変わります。

アセトアルデヒドから酢酸に分解(代謝)されるスピードは、両親から受け継いだアセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH2)の遺伝子で決まっており、スピードが遅い人(AGタイプ)はアセトアルデヒドが溜まることで顔が赤くなったり(オリエンタルフラッシングと呼びます)気分が悪くなったりします(図6)。このように分解の遅い人は自ずと飲む量も制限されますが(それでも飲む人はいますが)、その反面、少量の飲酒でも肝障害がでたり、肝癌ができたりします。さらに大事なことは、アセトアルデヒドの溜まりやすい人は食道癌のリスクが高いことです。

お酒をのんで顔が赤くなる人は肝癌や食道癌のリスクが高いわけですが、顔色が変わらない人(GGタイプ)でも多量のアルコールを飲むことで、肝障害、肝癌や食道癌が引き起こされますので注意が必要です。

どのような症状がでますか?

脂肪肝や肝線維症の段階では倦怠感が出ることもありますが、ほとんどが無症状です。脂肪肝の方が飲酒を続けると10~20%にアルコール性肝炎が起こり、黄疸、発熱、嘔吐、下痢などの症状が出ます。なかでも重症アルコール性肝炎になると予後が悪く、集中治療室(ICU)での集学的な治療が必要になります。アルコール性肝硬変にまで進むと、他の原因による肝硬変と同様に、食欲低下、黄疸、腹水や肝性脳症と呼ばれる意識障害も出現します(図5)」

大酒家は食事が不摂生になりビタミン摂取が不足気味になります。なかでも葉酸やビタミンB12が不足すると貧血が引き起こされ、またビタミンB1(チアミン)が不足すると錯乱や運動失調などの重篤な神経症状が出現します(ウエルニッケ脳症)。

お酒を飲む人は、どのような食事の注意が必要ですか?

食事をせずに飲酒をする場合は、必要な栄養素の摂取がおろそかになるだけではなく、肝障害も出現しやすくなります。肝臓に負担をかけないためには、食べながら飲むことが大切です。

食事の際に飲酒する場合は栄養素の不足は起こりませんが、お酒は食欲を増進させるので食べ過ぎないに注意が必要です。特におつまみは、唐揚げなどカロリーの高いものや、お新香など塩分の高いものが多くなりがちです。糖尿病や肥満などがベースにあると、比較的少量の飲酒(1日60グラム以上110グラム未満)でも肝硬変に進む可能性があると言われていますので、お酒のカロリー(図7)を含めてカロリー取りすぎにならないように心掛けましょう。飲酒は適度な量にとどめ、良質のたんぱく質がとれる主菜やビタミン、ミネラルが豊富な副菜を上手に選んで楽しく飲みましょう。

自己免疫性肝疾患 ある種の肝臓病は自己免疫疾患の仲間

身体に備わる免疫力(免疫機構)は、ウイルス、細菌、癌細胞など、自分自身の細胞や組織でないもの(非自己)を見つけ出して排除する働きがあります。もともと自分自身の細胞や組織(自己)は攻撃しないようになっていますが、何らかの原因で異常を生じた免疫機構が自身の細胞や組織を攻撃するのが自己免疫疾患です。

自己免疫性疾患では慢性関節リュウマチ、甲状腺機能亢進症などがよく知られていますが、肝臓版としては自己免疫性肝炎(AIH)と原発性胆汁性胆管炎(PBC)が挙げられます。

どんな病気ですか?

自己免疫反応によって肝細胞が障害をうけるのが自己免疫性肝炎(AIH)で、日本では推定で3万人ぐらいの患者さんが存在します。男女比は1:5で女性に多く、中高齢者に多く発症します。最近では男性の患者さんも増えています。遺伝的な背景をもとに、薬、ウイルス、環境因子が引き金になって発症することがあります」

「肝臓の中の細い胆管(胆汁の流れる管)が自己免疫反応によって破壊され、慢性的に肝臓内に胆汁が溜まるのが、原発性胆汁性胆管炎(PBC)と呼ばれる病気です。日本では推定で3.3万人の患者さんが存在すると言われています。男女比は1:4で、特に中高齢の女性に発症が多いのも特徴です。遺伝的な要因と環境因子が関与して発症します」

どんな症状が出るのですか?

「AIHには特徴的な症状はなく、無症状の方から、食欲不振、倦怠感などの急性肝炎様症状が出る方など様々です。合併するほかの自己免疫疾患として、慢性関節リュウマチ、慢性甲状腺炎などがあります」

「PBCでは、胆汁のうっ滞による皮膚の掻痒感(かゆみ)、皮膚や白目が黄色くなる黄疸(おうだん)、腹水、胃食道の静脈瘤(血管のこぶ)、意識障害などがでてくる症候性PBCと、これらの症状がない無症候性PBCとに分かれます。特にPBCでは肝硬変に進行する前に、腹水や静脈瘤が出現することがあります」

「もともとPBCは原発性胆汁性肝硬変と訳されていましたが、多くの患者さんは肝硬変までは進行しておらず、胆管炎でとどまっているために現在の原発性胆汁性胆管炎という病名に変更されました。日本ではPBCの患者さんの約8割は無症候性です。病気が進むと無症候性から症候性に変わり、その状態ですと肝硬変へと進んでいると考えられます」

どのように診断をするのですか?

「AIHの場合、日本あるいは国際的な診断基準をもとにスコアを計算して、確定的あるいは疑いと診断します。診断基準の項目には、一般的な肝機能検査値、特殊な抗体検査値や肝臓の組織検査の結果が含まれます。最近は簡易版スコアリングシステムが使用されるようになりましたが、そこでも組織検査(肝生検)の結果は重要な項目として入ります」

「PBCも同様に、診断基準に照らし合わせます。そこでも肝生検による組織検査の結果が重要ですが、肝生検がなくても、臨床像と特殊な抗体検査の結果から診断することもあります」

治療法はありますか?

「AIHでは適切な治療が行われないと肝硬変や肝不全に進みますので、炎症をやわらげ肝臓の線維化を抑えることが治療の目標となります。そのために副腎皮質ホルモン(ステロイド)による薬物治療を行います。ステロイドでも再燃をくりかえす場合は、免疫抑制剤であるアザチオプリンが使われます。急性肝不全(肝臓の機能が急に悪くなること)を発症し意識障害を伴う場合は、ステロイドを大量に短期間投与するパルス療法や、血漿交換など血液をきれいにする治療が必要となります。急性肝不全の場合、肝移植も選択肢の一つになります」

「PBCでは根本的な治療法がなく、対症療法がメインとなります。第一選択薬である飲み薬のウルソデオキシコール酸(UDCA)は、胆汁のうっ滞を改善し組織の障害を和らげ肝不全に進むことを抑制します。効果が不十分な場合は、高脂血症の薬であるベザフィブラートを追加で投与します。PBCとAIHが併存するオーバーラップ症候群と呼ばれる病態では、胆汁のうっ滞より肝臓の炎症が優位になりますのでUDCAと副腎皮質ホルモン(ステロイド)を併用します」

「症候性PBCでは、胆汁のうっ滞による皮膚のかゆみ、骨粗しょう症、さらに肝硬変に伴う合併症としての胃食道静脈瘤への対策が必要です」

病気になるとその後の経過はどうなりますか?

「適切な治療を受けていると、AIHの10年生存率は95%と良好です。但し、診断時に既に肝硬変にまで進んでいる場合が全体の約2割を占めます。そのような場合は治療の効果が出にくいうえに、肝癌が合併することもありますので、定期的な画像検査が必要です」

「無症候性のPBCでは10年生存率は98%ですが、症候性PBCでは5年・10年生存率がそれぞれ79%, 65%とされています。症候性の場合、肝癌の発生にも注意が必要です。また症候性PBCが進行した場合は肝移植も考慮する必要があります」

その他のコラム

-

消化器内科

肝疾患の原因から治療法、予防まで

公開:2025.01.16

更新:2025.03.11

閲覧数:17,258view

知って得する肝臓病のいろは 健康診断や人間ドックなどの血液検査で、肝障害を指摘されることは少なくありません。そのような場合、放置するのではなく肝臓の病気を正しく理解したうえで、適切な検査を受け必要に...

-

消化器内科

胆道疾患の理解と治療法

公開:2025.01.16

更新:2025.03.11

閲覧数:2,508view

胆石症について 胆石症って何ですか? 胆石症とは胆汁中の成分が様々な理由で析出・凝固した状態のことで、結石が存在する部位によって、胆のう結石、総胆管結石、肝内結石に分かれます(図1)。胆石症って何です...

-

消化器内科

膵疾患の早期発見と予防方法

公開:2025.02.27

更新:2025.03.11

閲覧数:3,094view

膵疾患 膵炎 – 膵臓ってどんな働きがあるのですか? 「膵臓とは胃の後方にある横長の臓器で(長さ約15cm、重さ約70~100gr)(図1)、膵頭部、膵体部、膵尾部に分かれます(図2)。膵臓は消化液である膵液を...

お問い合わせ先

代表電話番号

06-4795-5505休診日

日曜日、祝日、第1・3・5土曜日、年末年始(12月29日~1月3日)