コラム詳細

Column Details

コラムカテゴリ:消化器内科

胆道疾患の理解と治療法

公開:2025.01.16

更新:2025.03.11

閲覧数:2,509view

胆石症について

胆石症って何ですか?

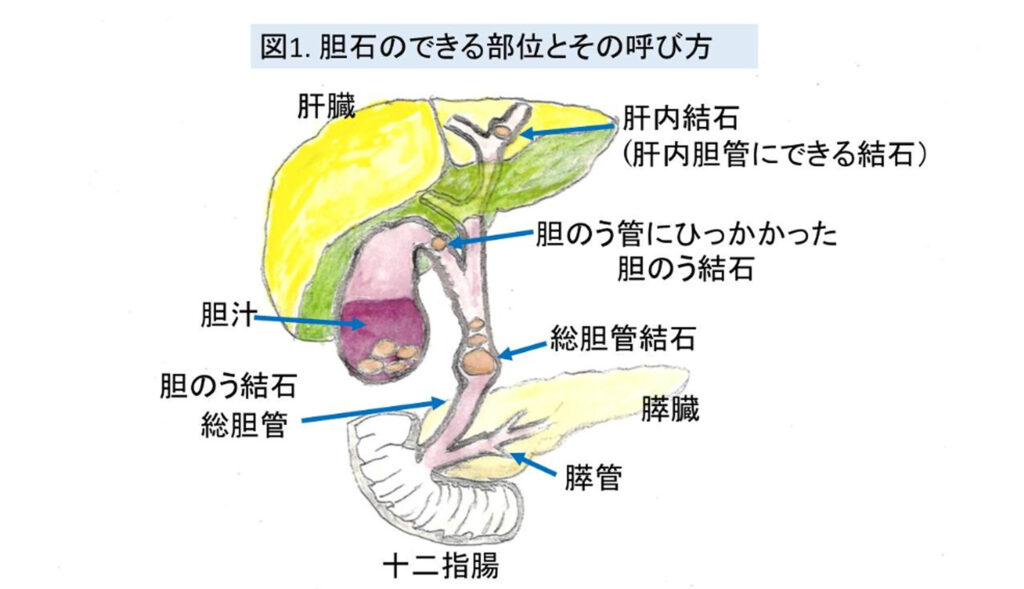

胆石症とは胆汁中の成分が様々な理由で析出・凝固した状態のことで、結石が存在する部位によって、胆のう結石、総胆管結石、肝内結石に分かれます(図1)。

胆石症って何ですか?

・胆石症とは胆汁中の成分が様々な理由で析出・凝固した状態のことで、結石が存在する部位によって、胆のう結石、総胆管結石、肝内結石に分かれます(図1)。また胆石の成分から、①コレステロール胆石、②ビリルビンを主成分とする色素胆石、③まれな胆石としての、炭酸カルシウム石、脂肪酸カルシウム石などに分けられます

・1993年の厚生労働省の調査では、全人口の約10%が罹患しているとされており、まさにCommon diseaseの1つです。内訳は、胆のう結石約75%、総胆管結石(胆のう結石合併を含む)が約25%、肝内結石が約3%とされています

胆石はどうしてできるのですか?予防はできますか?

・胆石症の多くを占めるコレステロール胆石ができるには、胆汁中のコレステロールの過飽和と結晶化、胆のうの収縮力の低下が関係します。もともとコレステロールは胆汁酸およびリン脂質とミセルを形成して胆汁中に溶け込んでいます。様々な原因でコレステロールの濃度が上がり過飽和状態になると、ビリルビンなどと共に結晶化して胆泥ができます。胆のうが正常に収縮すると胆泥は総胆管を経由して腸管内に排出されますが、胆のう機能が落ちていると、胆泥が溜まり結石ができやすい状況になります

・以前より、Forty(Fifty)(40~50歳代), Female(女性)、Fatty(肥満)、Fertile(経産婦)、Fair(白人)の5Fが危険因子と考えられていましたが、最近では男性の方が多く、罹患年齢も60-70歳代と高齢化しています。また肥満者の25%は胆のう結石を有するという報告もあります

・コレステロール結石のリスク因子としては、カロリーや動物性脂肪の摂りすぎ、高中性脂肪血症、経口避妊薬、長時間の絶食、無理なダイエットなどが挙げられます

・胆のう結石のリスクを減らすことが期待されるものとして、魚油、野菜、ナッツ、植物性蛋白質、カフェイン(コーヒー)などが挙げられます。またジョギングやサイクリングも効果が報告されています

どんな症状が出ますか?

・胆石症そのものは良性疾患ですが、胆のう結石では胆石発作、肝機能障害、急性胆のう炎を引き起こす可能性があります。また総胆管結石・肝内結石では黄疸(目や皮膚が黄色くなる)や胆管炎を起こし、場合によっては敗血症などに移行して重症化することもあります

・胆のう結石を持っている人で上記の症状が出てくるのは年率約2%とされており、70-80%の方は生涯無症状で経過します

・胆石発作では、右季肋部(肋骨の下あたり)痛や違和感などの症状が出ることがあります。発作時には心窩部(みぞおち)の激痛が15~30分間ぐらい出現し、右肩に放散痛(痛みが離れたところに起こる)が伴います。急性胆のう炎を発症すると熱が出ます。胆のう結石が総胆管に落ちると総胆管結石となり黄疸や肝障害などの症状が出ます

・胆のう結石が胆のう癌のリスク因子という明らかなエビデンスはありませんが、胆のう癌の70%以上で胆のう結石が合併します。そのため胆のう癌の発生を調べるために、たとえ無症状でも腹部超音波で定期的に胆のうを観察することは大事です

・肝内結石の症状としては、胆汁の流れが妨げられることによる腹痛(心窩部痛、右季肋部痛)、発熱、時に黄疸が挙げられます。全国調査では約40%の方は無症状ですが、長期に経過観察するとそのうちの1割に症状が出るとされています

・肝内結石には肝内胆管癌が2.4〜23%ぐらいの頻度で合併すると言われています。特に症状がある場合は、20%強と高率に合併します。そのため定期的な経過観察が必要です

どのように治療するのですか?

・有症状、あるいは無症状でも胆のうに結石が充満しており、胆のう癌の評価が不可能な場合は、腹腔鏡下胆のう摘出術が推奨されます

・胆のう結石を溶かす治療として、胆汁酸製剤ウルソ®による経口胆石溶解療法があります。コレステロール結石を溶かすには十分量の胆汁酸が必要なために、それをウルソ®で補充するわけです。直径が15mm未満のコレステロール結石には有効とされています。通常は半年から2年間薬を続けますが、2年間続けても結石が溶けてなくなる確率は20-30%です。また薬をやめると1年で20%弱、3年で40%は再発すると言われています

・総胆管結石の多くでは黄疸や腹痛が見られ、急性胆管炎や急性膵炎を合併することも多いので、無症状であっても治療が必要です。内視鏡的結石除去術が第一選択です。胆のう結石を合併している総胆管結石では、腹腔鏡下胆のう摘出術+内視鏡的結石除去術が最も一般的です

・肝内結石の場合、症状がなく肝臓の萎縮もない場合は、内視鏡的結石除去術として経皮経肝胆道鏡下砕石術(PTCSL)か経口胆道鏡下砕石術(POCSL)が行われます。一方、肝臓の萎縮が強い場合、肝内胆管の狭窄や拡張が明らかな場合、肝内胆管癌を合併している場合などは、外科的治療となります

急性胆のう炎、急性胆管炎

どのような病気ですか?

・急性胆のう炎は腹部症状を伴う救急疾患でよくみられる病気です。胆のう結石が胆のう頸部か胆のう管に嵌頓(かんとん、ひっかかること)して胆汁が胆のうから流れでにくくなり(図1)、胆のう壁に浮腫、出血、壊死が起こった状態です。そこに細菌感染が合併すると化膿性胆のう炎になります

・急性胆のう炎には、1-1.5%に胆のう癌を合併しているとの報告があり、特に高齢者ではその頻度が上がるために、癌の存在を念頭にいれて診療していくことが大事です

・急性胆管炎も胆汁うっ滞が原因ですが、胆のうにのみ胆汁が溜まっている胆のう炎とは異なり、肝内外の胆管から胆のうまで広範囲に貯留している状態です

どのような症状がでますか?

・急性胆のう炎の症状としては、右季肋部を中心とした腹痛、背部痛に発熱を伴う場合が多いです。周囲に炎症が波及することもあり、また胆嚢の壁が穿孔すると感染性胆汁により腹膜炎が引き起こされることもあります

・急性胆管炎では、右上腹部痛、悪寒を伴う発熱、黄疸がみられます(Charocotの3徴と呼びます)。さらに意識障害やショック状態を伴えば、急性閉塞性化膿性胆管炎を疑い、胆道ドレナージなどの緊急処置が必要になってきます

どのような治療をしますか?

・急性胆のう炎の場合、軽症ならば抗菌薬を投与し、早いうちに胆のう摘出術を考慮します。中等症以上では緊急手術が望ましいですが、それが困難な場合、胆のうドレナージ#をまず行い溜まっている胆汁を体外に排出してから、その後、外科治療を行います

・急性胆管炎では、胆管内圧の上昇により感染胆汁が全身の循環系に流入している状況なので、胆道ドレナージによる感染源の治療と、胆管内圧の低下を図ることが重要です。軽症例では抗菌剤による初期治療を行い、胆管ドレナージ##を開始します。中等症以上では早期に胆管ドレナージを開始しつつ、抗菌剤の治療も行います。原因である結石が残存している場合は、状態が落ち着いてから、内視鏡治療や外科治療による結石の排除が必要です

・#、##胆のうドレナージ、胆管ドレナージ:体の外から肝臓を介して胆のうや胆管にチューブを入れ、胆汁を身体の外に排出する治療法のこと

胆のう腺筋腫症

どんな病気ですか?

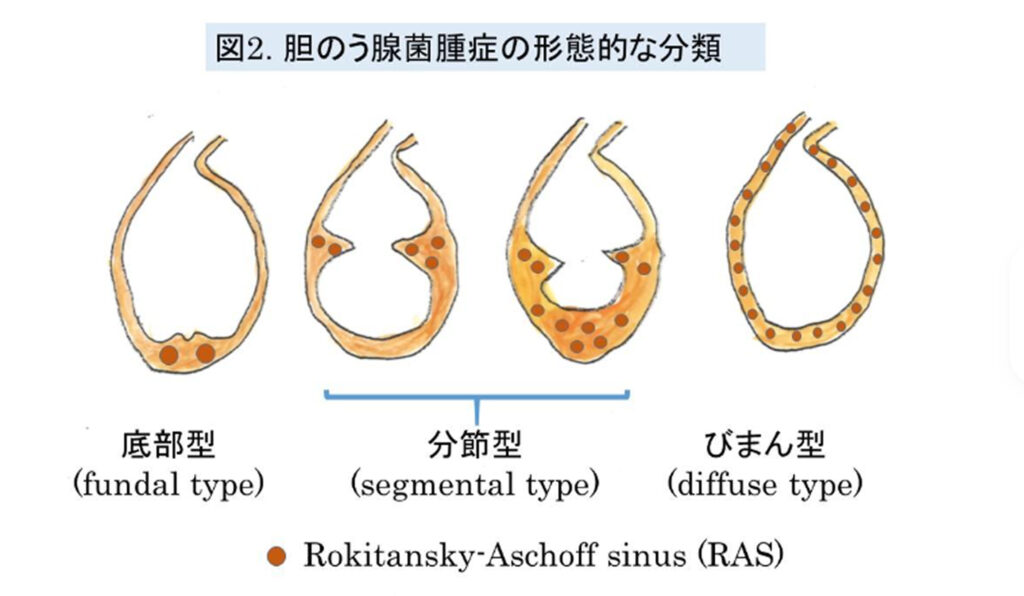

・胆のう壁がRAS(Rokitansky-Ashoff 洞)の過形成や集簇により、びまん性に、あるいは限局性に肥厚した病気です。胆のう壁は、内側から粘膜層、筋層、漿膜下層の3層構造ですが、粘膜上皮が筋層や漿膜下層にまで憩室様に嵌入(かんにゅう)したものがRASです

・胆のう腺筋腫症は、病変の部位や広がりで、びまん型、分節型、底部型に分類されます。底部型が最も多く、分節型、びまん型が続きます(図2)

・集団検診などで発見される頻度は男性0.6%、女性0.28%とされており、年齢が上がるにつれ頻度は上昇します

どんな症状が出ますか?

・胆のう腺筋腫症には特有の症状はありませんが、高率に胆のう結石を合併しており、胆石症や胆のう炎の症状がでることがあります

・胆のう腺筋腫症における胆のう癌の発症率は約6%とされており、分節型に多いと言われています。そのために分節型では定期的な画像検査が必要です

– 診断はどのように行いますか

・腹部超音波検査が最も簡便で、胆のう壁肥厚と内部の小嚢胞(RAS)が確認され、RAS内の壁内結石がコメット様エコー(後方エコー)として描出できれば、診断がつきます

・MRIはRASの検出に優れ、胆のう壁にT2強調画面で高信号スポットとして描出されます

どのように治療するのですか?

・無症状の場合は経過観察ですが、合併した胆のう結石による心窩部痛や右季肋部痛などの腹部症状が出ている場合、また胆のう癌との鑑別が困難な場合は、胆のう切除の適応を考えます

胆道癌

どのような病気ですか?

・胆道とは肝臓で作られた胆汁が十二指腸にまで流れる排出路のことですが、肝外胆管、胆のう、乳頭部(十二指腸にある出口)に分類されます。従って胆道癌とは胆のう癌、肝外胆管癌、十二指腸乳頭部癌の総称です。日本では肝内胆管癌は肝臓内で発生するので原発性肝癌の1種に分類されており、胆道癌には含まれません

・胆道癌の1年間の罹患数は2万2,201例(2018年)、死亡数は1万7,773例(2020年)と報告されています。内訳は胆のう癌が約35%、胆管癌が約50%を占めています。一般的に、胆道癌は予後不良であり、手術による切除例や切除不能例を含めた胆道癌全体での5年生存率は、20~30%とされています

どのような人に癌になるリスクがありますか?

・胆道癌のリスク因子としては、膵・胆管合流異常、総胆管嚢腫、ヘビースモーカー、肝内結石、有機溶媒、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、アルコール多飲等が挙げられます。患者さま数は少ないですが原発性硬化性胆管炎(PSC)もリスク因子の1つです。胆のう癌に胆のう結石が合併する頻度は40-90%と報告されていますが、両者の直接的な因果関係は認められておりません

・治療成績がよくない理由の一つに、早期発見が難しいことが挙げられます。早期発見のためにも、リスク因子のある方は定期的な検査を受けることが必要です

どんな症状が出ますか?どのように診断するのですか?

・胆道癌を疑う症状としては、黄疸や右上腹部痛ですが、しばしば無症状であることも多く進行癌で発見されることも少なくありません

・まずは血液検査と超音波検査を行います。具体的には、黄疸の原因であるビリルビン値、胆道系酵素値(ALP, γ-GTP)、腫瘍マーカーであるCA19-9, CEAの上昇の有無を確認します。超音波検査では胆管の拡張、胆のう内の腫瘍性病変、胆のう壁の肥厚の有無などを調べます

・胆道癌が疑わしい場合は、次にMRI(MRCPを含む)、必要に応じて内視鏡的逆行性胆管造影(ERC)や経皮経肝的胆管造影(PTC)を行うと共に、黄疸(閉塞性)が強い場合は、内視鏡的ドレナージにより減黄処置(黄疸を軽減させること)を行います。超音波内視鏡(EUS)を用いた腫瘍の深達度診断も治療方針の決定に重要です」

・胆道癌は外科切除が唯一の根治的治療ですので、局在診断、深達度診断を行い根治切除が可能かどうかを判断します

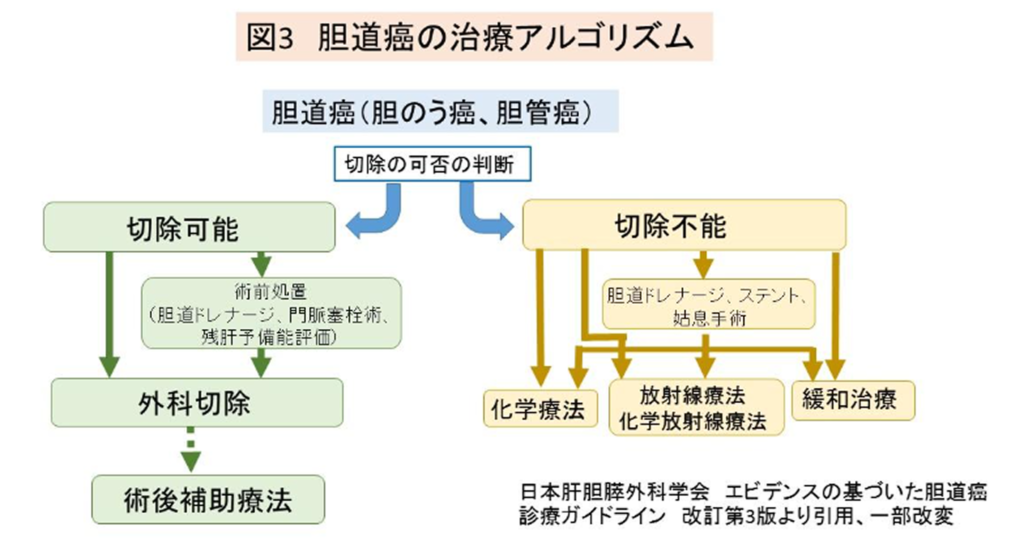

どんな治療が行えますか?(図3)

・胆管癌は、胆管を閉塞するために黄疸を来しやすい疾患です。切除が可能な場合、胆管癌を安全に外科切除するために、不可能な場合は閉塞による肝障害を軽減し化学療法を行うために減黄処置が必要ですが、内視鏡的な胆道ドレナージが第一選択です

・胆のう癌治療の基本は外科切除です。切除可能な症例でもあっても、癌がどれくらいの深さまで浸潤しているかによって、胆のう切除のみで十分か、リンパ節郭清や肝臓の一部まで切除する拡大胆のう摘出術まで行うか、さらに膵頭十二指腸切除も必要かを判断され治療が行われます。なかでも進行している場合は手術侵襲度が高いために、患者さまの年齢や全身状態を考えて手術適応を判断します

・切除が不能な場合、化学療法が選択されます。効果が十分発揮され腫瘍が縮小し病状が安定した場合、その時点で切除術が行われるケース(conversion surgery)も報告されています

・胆道癌でもゲノム異常の解明が進み、高い治療効果を期待できる分子標的薬が開発されています。そのような状況で、2024年9月に線維芽細胞増殖因子受容体(FGFR)阻害剤が、一定の条件を満たした治癒切除不能な胆道癌に保険適用が認められました。他の分子標的治療薬についても臨床試験(治験)が進行しています

・現在、免疫チェックポイント分子阻害剤である抗PD-1抗体、抗PD-L1抗体が治癒切除不能な胆道癌に対して、一定の条件を満たせば使用が可能となっています。さらに他の免疫療法薬の治験が現在も進行しており、その結果が待望されます

その他のコラム

-

消化器内科

肝疾患の原因から治療法、予防まで

公開:2025.01.16

更新:2025.03.11

閲覧数:17,258view

知って得する肝臓病のいろは 健康診断や人間ドックなどの血液検査で、肝障害を指摘されることは少なくありません。そのような場合、放置するのではなく肝臓の病気を正しく理解したうえで、適切な検査を受け必要に...

-

消化器内科

胆道疾患の理解と治療法

公開:2025.01.16

更新:2025.03.11

閲覧数:2,509view

胆石症について 胆石症って何ですか? 胆石症とは胆汁中の成分が様々な理由で析出・凝固した状態のことで、結石が存在する部位によって、胆のう結石、総胆管結石、肝内結石に分かれます(図1)。胆石症って何です...

-

消化器内科

膵疾患の早期発見と予防方法

公開:2025.02.27

更新:2025.03.11

閲覧数:3,094view

膵疾患 膵炎 – 膵臓ってどんな働きがあるのですか? 「膵臓とは胃の後方にある横長の臓器で(長さ約15cm、重さ約70~100gr)(図1)、膵頭部、膵体部、膵尾部に分かれます(図2)。膵臓は消化液である膵液を...

お問い合わせ先

代表電話番号

06-4795-5505休診日

日曜日、祝日、第1・3・5土曜日、年末年始(12月29日~1月3日)